LE PROGRAMME APOLLO, RÉALITÉ ou FICTION... page 4

FLORILÈGE D'ARGUMENTS DES COMPLOTISTES "CHERCHEURS INDÉPENDANTS" ET LEURS CONTRE ANALYSES

AMERICAN MOON, LE CAS DE Mr. MASSIMO MAZZUCCO (suite et fin)

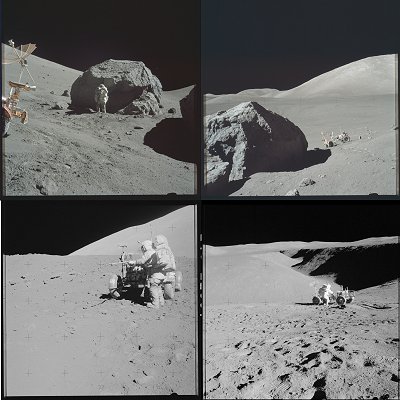

QUESTION # 34 : "Quand le soleil se trouve de côté, les ombres sur le terrain doivent être toutes parallèles. Pouvez-vous expliquer pourquoi à l'inverse, sur cette photo de la NASA, l'ombre du LEM et celles des rochers au premier plan divergent clairement entre elles??"

Réponse : Sur la photo ci-dessous, les ombres des colonnes, qui sont en réalité parallèles parce qu'elles sont éclairées par le Soleil, apparaissent divergentes. Si nous appliquions le même critère que celui utilisé dans American Moon, en nous basant sur les ombres les plus éloignées, nous devrions conclure que le Soleil se trouve à environ 90° sur notre gauche. Mais ce critère est manifestement erroné car, en regardant les ombres les plus proches, nous comprenons que le Soleil se trouve à environ 10 heures par rapport à la direction du regard. Les ombres les plus éloignées semblent plus horizontales parce que la perspective est plus proche de la surface.

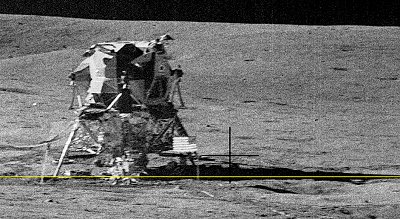

Si l'on regarde bien la photo ci-dessous, l'ombre du LM n'est pas parfaitement horizontale, mais semble inclinée de quelques degrés. La situation est donc très similaire à celle de la colonnade de la première photo : le Soleil est à environ 10 h par rapport à la direction de vue, l'ombre du LM semble presque horizontale parce qu'il est à 70-80 m de distance, et les ombres des rochers au premier plan s'en écartent parce qu'elles sont beaucoup plus proches.

QUESTION # 35 : "Étant donné que cette scène est censée être éclairée par le soleil, lequel se trouve à des millions de km, pouvez-vous expliquer pourquoi les ombres de la photo mènent à une source lumineuse qui se trouve au contraire tout près du bord gauche du cadre de l'image??"

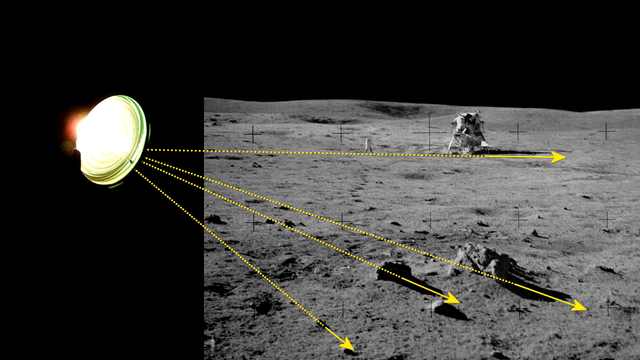

Réponse : Bien essayé, mais avec la méthode employée dans le documentaire (prolongement des ombres menant à la source de lumière) et que l'on reprend pas à pas, on obtient plutôt un résultat décevant (tracés en rouge dans la première moitié de vidéo), alors que pour trouver la source de lumière, il faut tracer des lignes de projection partant du sommet des ombres et passant par le point le plus haut des objets ou des individus à qui appartienne ces ombres.

En réalité, prolonger la direction des ombres vers l'arrière ne peut jamais ramener à la source lumineuse, mais tout au plus au point du sol qui se trouve à la base de la dite source. Cependant, le simple fait que les ombres reviennent à un point ne signifie pas qu'elles sont divergentes. En effet, même si les ombres étaient parallèles, elles devraient, selon les lois de la perspective, converger vers un point de l'horizon, appelé point de fuite, situé sur la verticale du Soleil. Tout ceci ne fonctionne que si les ombres sont sur des surfaces planes et horizontales (ou du moins ayant toutes la même inclinaison).

La suite de l'étude se trouve en page 02 car déjà mentionnée par autre auteur "alternatif" allemand Gerhard Wisnewski (le premier a avoir émis cette "hypothèse) le tout bien avant "American Moon".

En résumé, l'analyse du plan panoramique montre que la source est exactement là où le Soleil devrait être, l'analyse des ombres faite dans "American Moon" est erronée et la divergence des ombres ne prouve rien, si ce n'est que les débunkers ont raison de parler de terrain accidenté.

QUESTION # 36 : "étant donné que les photographes interrogés situent la source lumineuse à quelques mètres seulement du bord gauche du cadre, pouvez-vous expliquer comment il peut s'agir du soleil ?"

Réponse : Manifestement, les photographes interrogés ne sont pas conscients des illusions d'optique typiques des photos prises dans l'environnement lunaire, qui le font paraître plus plat et moins profond qu'il ne l'est en réalité. Le fait que l'ombre du LM doive paraître presque horizontale parce qu'elle est très éloignée et que les ombres au premier plan soient déformées par une pente ne sont pas des choses qui sont facilement perçues à première vue, même par des photographes professionnels, manifestement habitués à travailler dans l'environnement terrestre. En outre, de nombreux doutes surgissent quant à l'objectivité de leurs réponses, suscités par la question tendancieuse (et lourdement aiguillée) de Mr Mazzucco : " À votre avis, à quelle distance se trouve la source ?".

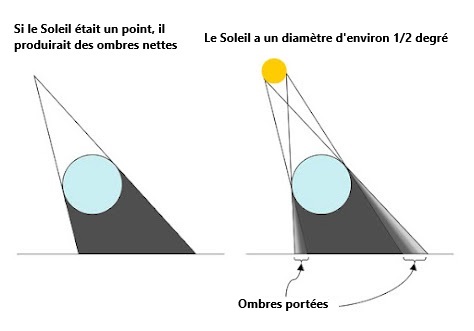

QUESTION # 37 : "étant donné que le soleil, situé à des millions de km de distance, projette nécessairement des ombres nettes et précises sur le sol, pouvez-vous expliquer pourquoi ici, au contraire, l'ombre de l'astronaute est entourée d'un halo flou bien visible ?"

Réponse brève : Il n'est pas vrai que le Soleil projette des ombres nettes, car en plus d'être très éloigné, il est également très grand et apparaît comme un disque d'une certaine taille. Un objet, sur ses bords, ne peut masquer le disque solaire que partiellement, formant une zone d'ombre appelée pénombre.

Réponse détaillée : Avant de parler de l'ombre des astronautes, voyons quel type d'ombre le soleil projette en général.

Par exemple, lorsque la Lune, dans son orbite autour de la Terre, s'interpose entre le Soleil et la Terre, il se produit le phénomène bien connu de l'éclipse solaire, au cours de laquelle la Lune projette son ombre sur la Terre. Cette ombre est composée d'une partie centrale, l'ombre proprement dite, et d'une zone périphérique évanescente, appelée pénombre. L'effet global est celui d'une ombre floue, visible dans sa totalité uniquement depuis l'espace.

L'ombre de la pénombre ne peut pas être causée par l'atmosphère, car il y a un vide entre la Terre et la Lune. L'atmosphère terrestre n'est qu'une fine couche comparée aux énormes distances parcourues.

Bien que l'ensemble de la pénombre ne soit visible que depuis l'espace, ses effets sont clairement visibles pour les observateurs au sol. En effet, ceux qui ont eu le privilège d'assister à une éclipse totale savent que le passage de la lumière à l'ombre est progressif et dure plusieurs minutes. Cela est dû à la pénombre. Lorsque la Lune se déplace sur son orbite, son ombre/pénombre se déplace le long de la surface de la Terre, en suivant une certaine trajectoire. Un observateur qui se trouve sur la trajectoire de l'ombre entrera d'abord dans la pénombre et percevra une diminution progressive de la lumière ambiante, puis dans l'ombre elle-même, où il verra l'obscurité maximale, et enfin retournera dans la pénombre et verra la lumière revenir lentement à des niveaux normaux.

En effet, du point de vue de l'observateur au sol, la Lune recouvre progressivement le Soleil (pénombre), puis l'occulte complètement (ombre vraie), et enfin le découvre tout aussi progressivement (pénombre).

Par conséquent, la prémisse de la question, à savoir que le Soleil doit projeter des ombres nettes sur le sol, est tout simplement fausse. Si c'était le cas, l'ombre de la Lune devrait être un cercle aux arêtes vives, et les observateurs au sol devraient percevoir une transition instantanée du jour à la nuit et vice versa, comme si Dieu éteignait la lumière et la rallumait au bout de quelques minutes.

Le fait que le Soleil se trouve à des millions de kilomètres n'a pas d'importance, car il a un diamètre de plus d'un million de km, soit plus de cent fois la Terre. C'est pourquoi, malgré la distance, il nous apparaît comme un cercle d'une certaine taille, le disque solaire vénéré par les peuples anciens du monde entier.

Toute source de lumière qui a une extension (le Soleil, la Lune, une lampe, un panneau réflecteur), qui n'est donc pas un simple point lumineux, produit une pénombre nuancée. Il s'agit d'une question purement géométrique, résumée dans le schéma ci-dessous.

Les mêmes concepts s'appliquent aux personnes et aux objets sur Terre, ainsi qu'aux astronautes sur la Lune, toutes proportions gardées. N'importe qui peut sortir dehors par une journée ensoleillée et constater que les ombres, y compris la sienne, sont toutes plus ou moins ombrées.

Plus l'objet est proche de son ombre, plus l'ombrage sera subtil et l'ombre apparaîtra nette. Inversement, plus l'objet est éloigné de son ombre, plus l'ombrage est visible. Lorsque le Soleil est bas, à l'aube ou au crépuscule, les ombres sont longues et atteignent des distances considérables par rapport aux personnes et aux objets qui les projettent, de sorte qu'elles apparaissent sensiblement floues sur les bords.

C'est pourquoi les ombres des astronautes sont très douces sur les photos d'Apollo 12 présentées dans "American Moon" : à ce moment-là, le Soleil était très bas sur l'horizon.

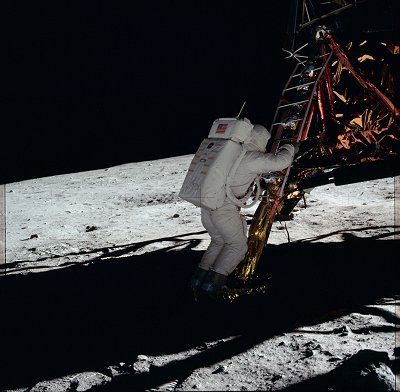

QUESTION # 38 : "étant donné que la NASA elle-même a déclaré : "puisque la surface lunaire est en soi peu réfléchissante, les sujets photographiés se trouveront soit en pleine lumière, soit dans l'ombre la plus absolue", pouvez-vous expliquer pourquoi la partie du LEM qui se trouve dans l'ombre est aussi fortement éclairée ?"

Réponse : Le document de la NASA se poursuit comme suit : "Cela semble fournir aux sujets photographiques un contraste très élevé" [PDF].

Nous pouvons en déduire que les sujets photographiques auxquels la NASA fait référence présentent sur la même photo à la fois les parties éclairées et les parties ombragées, sinon cela n'aurait aucun sens de parler de contraste, c'est-à-dire de la différence entre les deux parties. La NASA ne fait donc pas référence à des sujets rétro-éclairés, qui ne présentent que la partie ombrée, mais à des sujets éclairés latéralement. Sur les photos Apollo, les sujets de ce type semblent présenter de forts contrastes entre l'ombre et la lumière, comme prévu.

De plus, l'ombre la plus complète ne peut pas exister physiquement dans la réalité. Si, comme le dit la NASA, la surface de la lune est peu réfléchissante, la lumière réfléchie doit éclairer, quoique faiblement, les parties ombrées des sujets. Par conséquent, lorsqu'elle parle de "l'ombre la plus complète", la NASA ne se réfère pas à la scène réelle, mais à son image photographique, dans laquelle les parties ombragées peuvent, dans certains cas, apparaître noires ou très sombres, ou très lumineuses, en fonction des paramètres de prise de vue.

Compte tenu de ces prémisses, la réponse à la question "pourquoi la partie ombragée du LM est-elle fortement éclairée ?" est fournie dans "American Moon" lui-même :

"Comme tous les photographes le savent, pour mieux voir dans les ombres, il suffit d'ouvrir le diaphragme de l'objectif"

Le diaphragme est en tout point équivalent à la pupille de notre œil : plus elle est dilatée, mieux nous voyons dans l'obscurité. Le commentaire de Neil Armstrong, peu après son atterrissage historique sur la surface lunaire, montre que cela était également possible sur la Lune :

109:28:17 Armstrong : Looking up at the LM.. I'm standing directly in the shadow now, looking up at Buzz in the windows. And I can see everything quite clearly. The light is sufficiently bright, backlighted into the front of the LM, that everything is very clearly visible.

109:28:17 Armstrong :

Je regarde le LM.. Je me tiens directement dans l'ombre maintenant, je regarde Buzz à travers les hublots. Et je peux tout voir très clairement. La lumière est suffisamment vive, réfléchie par l'avant du LM, pour que tout soit très clairement visible.

QUESTION # 39 : "comme nous venons tout juste de le montrer, le reflet du sable sur la surface lunaire n'est pas suffisant pour éclairer les parties des objets dans l'ombre, et la combinaison des astronautes est trop petite et trop éloignée pour éclairer la partie du LEM dans l'ombre. Pouvez-vous alors nous expliquer ce qui a pu éclairer de façon aussi substantielle les parties à l'ombre du module lunaire ?"

Réponse : Nous avons déjà répondu à la question précédente sur la raison pour laquelle l'éclairage semble "substantiel".

Pour démontrer l'impossibilité du contre-jour, Mr Mazzucco apporte comme preuve des photos prises dans des conditions complètement différentes. Tout d'abord, elles ne sont pas à contre-jour, mais ont le Soleil sur le côté et démontrent ce que nous savions déjà, à savoir que les sujets photographiés de cette manière présentent un fort contraste entre l'ombre et la lumière.

Deuxièmement, dans toutes ces photos, le photographe a choisi "d' exposer pour les hautes lumières", c'est-à-dire de donner la priorité aux détails dans les zones lumineuses, rendant les ombres "sous-exposées", c'est-à-dire très sombres, voire noires. C'est tout le contraire des photos à contre-jour d'Aldrin, qui sont au contraire "exposées pour les ombres".

Troisièmement, une différence très importante est la couleur du matériau. Mr Mazzucco se concentre sur des sujets intrinsèquement sombres, tels que les rochers et les pentes de la surface lunaire. Mais le LM est également recouvert de panneaux lumineux et d'une couverture thermique brillante, tandis que les combinaisons des astronautes sont blanches. Il est normal que ces matériaux soient beaucoup plus visibles dans l'ombre. En fait, même sur les photos proposées par Mr Mazzucco, les détails des parties ombrées des combinaisons sont clairement visibles, bien qu'elles soient poussiéreuses.

L'exemple le plus frappant est la photographie suivante, sur laquelle la partie ombrée de l'astronaute est non seulement clairement visible, mais a la même luminosité que l'arrière-plan. Cependant, Mr Mazzucco ne signale que les panneaux photovoltaïques mystérieusement noirs. Or, il suffit de regarder la photo précédente pour constater que les panneaux sont brillants et qu'ils reflètent, selon le point de vue, le ciel noir ou le sol gris.

QUESTION # 40 : "étant donné que le sol lunaire reflète seulement 8% de la lumière qu'il reçoit, comment la partie dans l'ombre du LEM, qui est illuminée seulement par la lumière reflétée, peut-elle avoir la même luminosité que le terrain alentour qui lui, est frappé directement par le soleil ?"

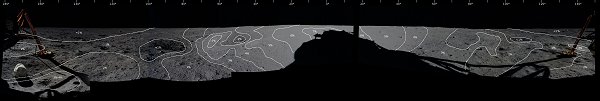

Réponse : La vue hors-champ des photos controversées de l'échelle d'Aldrin est visible dans le panorama suivant, pris par Neil Armstrong lui-même quelques minutes plus tôt. Le panorama montre un point chaud et la chute de luminosité associée de part et d'autre de l'ombre du LEM. Ce phénomène est dû à la rétrodiffusion, une caractéristique particulière du sol lunaire qui réfléchit davantage vers le soleil et moins dans d'autres directions (pour une discussion plus approfondie, voir le chapitre sur les points chauds ou hot spot).

Il n'est pas vrai que le sol lunaire réfléchit 8 % de la lumière qu'il reçoit. La valeur de 8 % correspond à l'albédo géométrique (ou albédo normal) de la mer de la Tranquillité, le site d'atterrissage d'Apollo 11 [source : Albedo Distribution in Lunar Maria de NN Evsyukov, 1973]. Qu'est-ce que cela signifie ? Que seule la lumière renvoyée exactement vers le Soleil représente 8 % de la lumière incidente. Cette lumière serait visible au centre du point chaud, dans la même direction que les rayons du Soleil (direction 0°), si ce point n'était pas couvert par l'ombre du LM. La lumière réfléchie dans les autres directions (notamment celle que l'on voit renvoyée vers la lentille) n'est qu'une fraction de ces 8% et dépend de l'angle de phase, c'est-à-dire de l'angle entre le rayon incident et le rayon réfléchi.

La partie ombragée du LM est principalement éclairée par le point chaud situé devant lui et par une partie de sa chute, jusqu'à un angle d'environ 90° à la fois à gauche et à droite. Cette partie du sol réfléchit 1 à 7 % de la lumière du Soleil, ce qui est encore plus sombre que ce que l'on supposait auparavant. Cependant, le photographe parvient à résoudre le problème en "exposant pour les ombres", c'est-à-dire en ouvrant le diaphragme. Normalement, cela entraînerait une surexposition de l'arrière-plan, qui apparaîtrait délavé ou complètement blanc. Comment est-il alors possible d'obtenir une telle photo ?

C'est simple : le sol que l'on voit en arrière-plan de toutes les photos rétro-éclairées est la queue de la chute de luminosité qui se trouve à l'extrême droite du panorama et qui réfléchit moins de 1%, c'est-à-dire qu'il est environ 10 fois plus sombre que le point chaud. En résumé, ce n'est pas la lumière provenant de l'arrière du photographe qui est excessive, mais l'arrière-plan qui est beaucoup plus sombre que la normale. C'est pourquoi il apparaît plus ou moins correctement exposé sur les photos. Il s'agit d'une pure coïncidence, car le photographe ne s'est soucié que d'exposer correctement le sujet, c'est-à-dire Aldrin.

En outre, il n'est pas vrai que « la partie ombragée du LM a la même luminosité que le sol frappé directement par le soleil ». Le module lunaire apparaît nettement plus sombre que le sol, à l'exception de la couverture thermique qui recouvre sa partie inférieure et qui, étant brillante, reflète le point chaud sur le sol.

Même la combinaison spatiale blanche d'Aldrin, a une luminosité similaire à celle du sol à l'arrière-plan, mais seulement lorsque Aldrin est en haut de l'échelle. À cette hauteur, l'horizon visible est plus éloigné et la quantité de sol éclairant Aldrin est plus importante. La luminosité diminue avec l'altitude car, à mesure que l'on descend, le sol éclairé est de moins en moins visible, tandis que l'ombre du LM occupe un angle de plus en plus grand. En fait, lorsque Aldrin descend jusqu'à la base de sa jambe, il apparaît plus sombre que l'arrière-plan et ses jambes sont encore plus sombres que son torse.

QUESTION # 41 : "vu que même les Mythbusters, avec leur expérience, ne sont pas parvenus à équilibrer la lumière incidente et celle reflétée, pouvez-vous expliquer comment cela a été possible pour plusieurs photos des missions Apollo ?"

Réponse : Pour simuler le sol lunaire, les Mythbusters ont utilisé un mélange de ciment et de charbon de bois en poudre dans des proportions permettant d'obtenir un albédo de 8 %. Bien que cela corresponde à l'albédo géométrique de la mer de la Tranquillité, le mélange utilisé ne reproduit pas la rétrodiffusion typique du régolithe lunaire, qui est à l'origine de l'équilibre de luminosité entre le sujet et l'arrière-plan.

QUESTION # 42 : "étant donné que les photographes professionnels interviewés soutiennent que ces photos n'auraient pas été possibles sans l'utilisation de panneaux réfléchissants ou de lumières supplémentaires, pouvez-vous expliquer comment les astronautes ont pu les réaliser sur la Lune, puisqu'ils ne disposaient ni de réflecteurs ni de lumières additionnelles ?"

Réponse : Un parking asphalté derrière vous et une mine de charbon devant vous : tel serait l'environnement terrestre le plus proche de l'environnement lunaire, pour obtenir des photos à contre-jour comme celles des missions Apollo. Il est très peu probable qu'un photographe professionnel se soit déjà trouvé dans une situation similaire. Par conséquent, face à un contre-jour présentant un faible contraste entre le sujet et l'arrière-plan, un photographe a tendance à le relier à ce qu'il a déjà vu dans son expérience professionnelle et qui lui est plus familier, à savoir le panneau réfléchissant et la lumière d'appoint. Malheureusement, aucune de ces hypothèses ne résiste à une analyse plus approfondie.

Une très petite source de lumière, comme un flash sans diffuseur, produirait des ombres marquées sur le LM et sur la combinaison d'Aldrin, dont on ne trouve aucune trace sur les photos d'Apollo. La source secondaire hypothétique devrait donc être un panneau réfléchissant ou un diffuseur d'une certaine taille, compte tenu également de la distance entre le photographe et le sujet (4-5 m).

Il y a cependant un problème : les sources susmentionnées diffusent la lumière dans toutes les directions, y compris vers le bas, éclairant ainsi l'ombre du LM sur le sol. Comme le montre la comparaison suivante tirée d'American Moon, dans la scène éclairée par les panneaux, le sol dans l'ombre du module est clairement visible dans tous ses détails, alors que sur la photo d'Apollo, l'ombre apparaît complètement noire.

Sur la photo d'Aldrin au pied du LM, l'ombre de son PLSS et de ses jambes montre que la majeure partie de la lumière provient de son côté droit. L'ombre de son bras droit, en revanche, indique que l'éclairage provient du bas. En regardant de plus près, vous pouvez voir que le tube sur le côté d'Aldrin projette une ombre douce vers le haut, et que sa jambe droite, sous le genou, projette une ombre douce sur l'intérieur de sa jambe gauche, mais pas entre ses cuisses. Toutes ces ombres ne sont compatibles qu'avec une source importante située à droite et en dessous d'Aldrin. Il n'est pas nécessaire de supposer l'existence de sources artificielles ; la zone de sol éclairée que l'on peut voir entre l'astronaute et le photographe répond parfaitement à toutes les caractéristiques décrites.

Les ombres sur la combinaison d'Aldrin, ainsi que la chute de lumière à ses pieds, démontrent que l'éclairage, ou du moins la majeure partie de celui-ci, ne peut provenir d'une source qui s'étend verticalement au-dessus du sol. En d'autres termes, la source principale ne peut être ni un réflecteur, ni une lampe avec diffuseur, ni la combinaison d'Armstrong, qui est en plein Soleil lorsqu'il prend les photos.

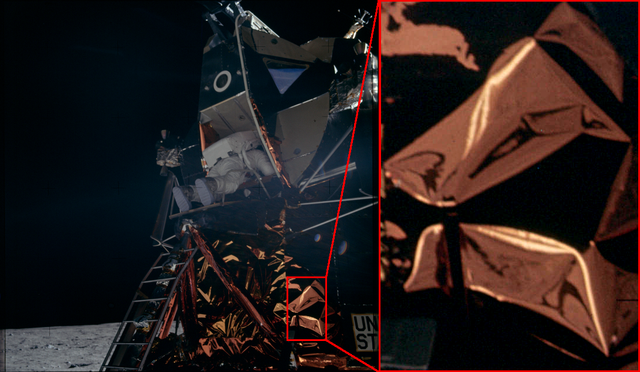

Le matériel photographique pose un autre problème : il se reflète inévitablement sur le LM. Celui-ci est tapissé d'une couverture thermique jaune ou ambre, qui réfléchit comme un miroir mais qui, étant ondulée, produit des images déformées et fragmentées de la scène derrière les astronautes. S'il y avait un réflecteur, la couverture thermique devrait présenter des reflets de trois couleurs différentes : les parties reflétant le ciel ou l'ombre du LM seraient noires, celles reflétant le sol éclairé apparaîtraient ambre foncé, et celles reflétant les panneaux seraient ambre très clair, voire blanches. Étant donné la grande taille des panneaux, qui occupent une grande partie de la scène réfléchie, il devrait y avoir de nombreux reflets lumineux, comme on peut le voir dans le film "Magnificent Desolation".

Sur les photos d'Aldrin sur l'échelle, cependant, les reflets lumineux couvrent une petite partie de la couverture thermique, signe qu'il y a bien un objet lumineux, mais qu'il est beaucoup plus petit qu'un panneau réflecteur. La réflexion de la lumière sur les talons d'Aldrin montre également la présence d'un petit objet lumineux, placé plus ou moins dans la direction du photographe. Cela pourrait suggérer la présence d'une lampe flash munie d'un diffuseur. Cependant, en regardant plus attentivement les reflets de la couverture thermique, malgré les ondulations produisant des images déformées, deux jambes blanches sont encore reconnaissables. Comme prévu, le seul objet lumineux dans la direction du photographe est le photographe lui-même, c'est-à-dire Armstrong avec sa combinaison blanche éclairée par le Soleil.

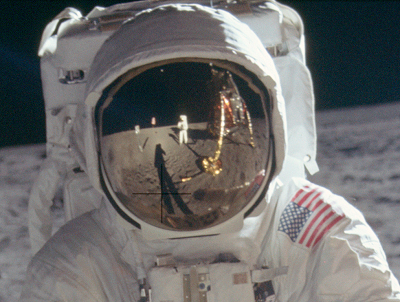

Pour prouver qu'un rétroéclairage équilibré est possible sur la Lune sans équipement photographique, il existe plusieurs photos rétroéclairées dans lesquelles le reflet sur la visière de l'astronaute démontre l'absence totale de panneaux et autres derrière le photographe (par exemple AS11-40-5873, AS11-40-5902, AS16-114-18423). La plus célèbre est la photo de Buzz Aldrin à contre-jour près du LM.

Mr Oliviero Toscani a été le seul photographe interrogé à s'approcher de la bonne réponse, en indiquant, sur cette même photo, le point chaud réfléchi sur la visière d'Aldrin comme source possible d'éclairage des ombres. Mr Toscani a estimé que le point chaud était insuffisant, probablement parce que la réflexion sur la visière ne restitue qu'une fraction de la luminosité d'origine, et aussi parce que les objets réfléchis sur une surface convexe apparaissent beaucoup plus petits qu'ils ne le sont en réalité.

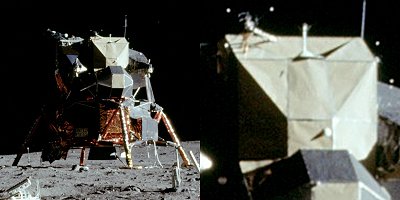

Il y a ensuite les photographies du LM "en plan éloigné", c'est-à-dire prises de très loin avec un cadre large, dont la partie ombrée est aussi lumineuse que l'arrière-plan, mais devant laquelle on ne voit que du sol lunaire jusqu'à une centaine de mètres. Par exemple, sur la photo suivante, le LM est à 170 m du photographe, alors que la largeur du champ cadré permet d'exclure la présence de tout objet dans un rayon de 70 m autour du LM (distances obtenues à partir de la taille du LM dans l'image et de la distance focale de 61,1 mm).

Aucun réflecteur, aussi grand soit-il, ne pourrait éclairer un objet situé à 70 m de cette manière sans produire une lueur visible au sol. Mais même si nous supposons qu'un projecteur de lumière a été utilisé comme "lumière d'appoint", cela aurait provoqué un point chaud sur le sol derrière le LM, mais il n'y a aucune trace de celui-ci (autres exemples : AS12-46-6813 , AS16-114-18455 , AS16-117-18815).