LE PROGRAMME APOLLO, RÉALITÉ ou FICTION... page 3

FLORILÈGE D'ARGUMENTS DES COMPLOTISTES "CHERCHEURS INDÉPENDANTS" ET LEURS CONTRE ANALYSES

AMERICAN MOON, LE CAS DE Mr. MASSIMO MAZZUCCO (suite..)

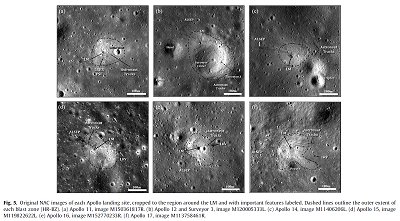

QUESTION # 9 : "Comment est-il possible que le souffle du moteur du LEM soit assez fort pour éjecter toute la poussière présente dans les pieds, et en même temps trop faible pour laisser la moindre marque dans le sable pendant l'alunissage ?"

"Mais pourquoi les patins devraient avoir de la poussière bien visible, je ne comprend pas le raisonnement??" (Réflexion personnelle à voix haute)

Réponse : la poussière éjectée, ce fait souffler en ligne droite en l'absence d'atmosphère et les patins se trouvent en dessus de celle ci. Mais même avec un moteur encore en fonction une fois le posé effectué (Apollo 11 et Apollo 14) celui ci nettoiera automatiquement les patins.

(on voit même très clairement sur la vidéo ci-dessus à 17:44 un "cailloux" assez blanc être soufflé par le soi-disant panache manquant)

Le moteur n'a pas formé de "cratère" (encore "cratère".. décidément !!) parce que la poussière n'avait qu'une épaisseur de 1 à 2 cm (description de Neil Armstrong).

109:24:48 Armstrong : Yes, the surface is fine and powdery. I can kick it up loosely with my toe. It does adhere in fine layers, like powdered charcoal, to the sole and sides of my boots. I only go in a small fraction of an inch, maybe an eighth of an inch, but I can see the footprints of my boots and the treads in the fine, sandy particles.

109:24:48 Armstrong : Oui, la surface est fine et poudreuse. Je peux la soulever légèrement avec mon orteil. Elle adhère en fines couches, comme du charbon en poudre, à la semelle et aux côtés de mes bottes. Je ne m'enfonce que d'un petit centimètre, peut-être un huitième de centimètre, mais je peux voir les empreintes de mes bottes et de mes semelles dans les fines particules de sable.

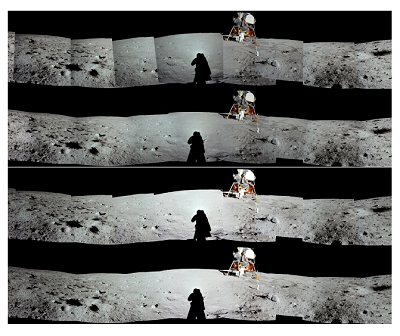

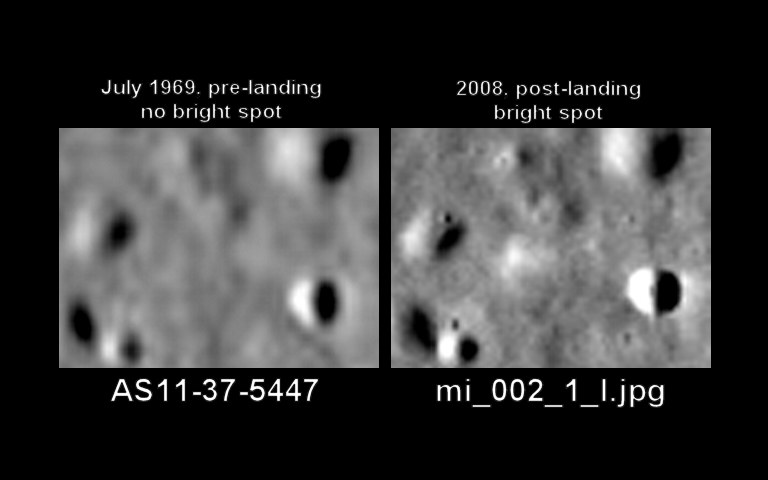

Mais le moteur a bel et bien repoussé cette poussière. C'est juste difficile à voir.

Au final, qui veut bien voir un cratère sous le LM.. On se le demande??

QUESTION # 10 : "étant donné que ceci est le moteur du LEM lors des test faits sur Terre, comment se fait il qu'il n'y ait aucune flamme, aucun jet visible, quand il repart de la Lune?"

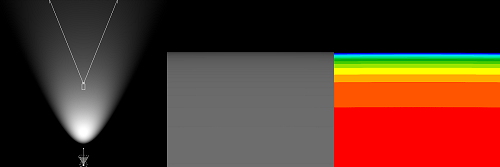

(Réponse rapide) : avant tout, il est inexact d'affirmer qu'aucune flamme n'est visible lorsque le LM décolle sur la Lune, car dans les premières secondes de l'ascension, on peut apercevoir un cône de gaz lumineux qui se forme au-dessus de la moitié inférieure du LM.

Une flamme identique était apparue lors des essais du moteur ascensionnel LM dans la chambre à vide (voir les image ci-dessous).

Les simulations montrent qu'il s'agit d'une zone de gaz dont la température et la densité sont nettement supérieures à celles des zones environnantes [source : PDF "Lagrangian Trajectory Modeling of Lunar Dust Particles"]. Après quelques secondes, la flamme conique disparaît, mais une autre flamme continue de brûler dans la chambre de combustion du moteur. Normalement, elle n'est pas visible car elle est cachée à l'intérieur de la tuyère, mais dans le cas d'Apollo 17, la caméra est capable de cadrer l'étage de remontée par le bas lorsqu'il est haut dans le ciel, montrant la lumière de la flamme à l'intérieur du moteur.

Sur Terre, les choses fonctionnent différemment en raison de l'atmosphère. Le jet de gaz sort du moteur à très grande vitesse mais ne peut se dilater latéralement, surtout à basse altitude, en raison de la pression de l'air environnant. Il prend donc une forme cylindrique et maintient une température élevée, ce qui favorise une série de réactions chimiques qui émettent de la lumière visible, tant à l'intérieur du jet, dans disques de Mach, qu'à la périphérie du jet, où les gaz réagissent avec l'air [source : "Rocket Propulsion Elements" de G. P. Sutton & O. Biblarz, Ch. 18 : Rocket Exhaust Plumes, 2001].

La luminosité, la couleur et la transparence du jet dépendent du type de propergol : l'hydrogène et les propergols hypergoliques créent des jets plus ou moins transparents, tandis que le kérosène et les propergols solides produisent des jets extrêmement brillants, remplis de poussières incandescentes.

Dans les chambres à vide, le jet reste visible même s'il est plus dilaté. En effet, après les premières millisecondes qui suivent l'allumage du moteur, ces chambres se remplissent de gaz d'échappement et ne sont plus en mesure de maintenir un bon niveau de vide [source : "Basics of Plume Impingement Analysis for Small Chemical and Cold Gas Thrusters" de G. Dettleff & M. Grabe, 2011].

En revanche, dans le vide spatial, une fois sorti de la tuyère du moteur, le jet est libre de se dilater dans toutes les directions et, en se dilatant, il se refroidit rapidement. En l'absence d'oxygène et de températures élevées, les réactions susmentionnées ne se produisent pas et le jet n'émet pas de lumière visible. À condition, bien sûr, que le jet soit libre de se dilater, et non qu'il stagne sur une surface proche, comme dans le cas du LM.

En outre, un moteur alimenté par de l'Aerozine 50, comme celui du LM, à pleine capacité, n'expulse pratiquement que de l'azote, de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone, tous des gaz parfaitement invisibles. C'est ce que démontre, par exemple, la vidéo suivante du lancement d'une fusée Delta II, à partir de la minute 4:28. À 125 km d'altitude, où le vide est beaucoup plus puissant que celui d'une chambre à vide, le deuxième étage se sépare et allume son moteur, qui a les mêmes dimensions et le même ergol que le moteur d'ascension du LM. Comme vous pouvez le constater, après la très courte poussée initiale, le moteur ne produit aucune flamme et aucun jet visible.

POUR ALLER PLUS LOIN..

Contre argument du documentaire : Le narrateur conteste bien entendu l'explication en soulignant que le moteur du LM était "hypergolique" et en affirmant que "les carburants hypergoliques produisent une flamme clairement visible", même dans le vide. Des extraits d'autres lanceurs hypergoliques, avec des flammes visibles, sont montrés. Le narrateur dit : "Ceci est un moteur Draco, qui utilise du carburant hypergolique", et "la navette spatiale utilise également du carburant hypergolique". Compte tenu de la façon dont le narrateur parle, on pourrait naturellement supposer que tous les lanceurs montrés utilisent le même carburant : le carburant hypergolique.. |

(Réponse détaillée).. mais ce n'est pas le cas, car le terme "hypergolique" ne désigne pas un seul et même carburant, mais toute une CATÉGORIE DE CARBURANTS.

Et il n'y a aucune raison pour qu'un lanceur hypergolique utilise le même carburant qu'un autre. Il s'avère que le carburant utilisé par le moteur d'ascension du LM est différent de celui utilisé par les autres lanceurs présentés.

Plus précisément, le moteur d'ascension du LM utilisait de l'AEROZINE 50 qui est un mélange 50/50 d'hydrazine (formule N2H4) et de diméthylhydrazine non symétrique ou UDMH (formule H2NN(CH3)2) avec du tétraoxyde de diazote (N2O4) comme oxydant.

Le moteur Draco et les moteurs d'orientation de la navette spatiale (OMS) utilisent tous deux de la monométhylhydrazine ou (H3C)HN-NH2 avec du N2O4,

tandis que les moteurs d'orientation Soyouz utilisent seulement de la diméthylhydrazine ou UDMH H2NN(CH3)2 avec du N2O4.

Pour effectuer une comparaison équitable avec le moteur d'ascension du LM, nous devrions plutôt examiner un lanceur utilisant exactement le même carburant, et pas seulement un type de carburant similaire.

À ce sujet, Il s'avère justement que le deuxième étage de la fusée Delta II utilise le même carburant que le moteur d'ascension du LM. Si l'on regarde les vidéos de ces fusées en train de fonctionner dans le vide spatial, on s'aperçoit que leurs panaches d'échappement sont totalement invisibles. Seule l'augmentation soudaine de la vitesse de recul du premier étage permet de savoir qu'elles sont en train de fonctionner.

Réponses plus en détail :

Au minutage 1:25:14 le narrateur dit :

"on pourrait croire que le carburant hypergolique, dont la combustion est très visible sur terre, pour une raison inconnue deviendrait invisible dans le vide de l'espace. Mais ce n'est pas le cas, comme le montrent ces différents exemples. Ceci est un test du moteur Draco utilisant du carburant hypergolique enfermé dans une chambre à vide. Comme on peut le voir, le jet émis est quand même bien visible."

Réponse : en général, un moteur de fusée expulse plus de gaz d'échappement que la pompe de la chambre à vide ne peut en aspirer, de sorte que celle-ci ne peut pas maintenir un vide très poussé. Quelques millisecondes après le démarrage du moteur, les gaz remplissent la chambre et limitent l'expansion du jet. Pour cette raison, une chambre à vide n'est en aucun cas comparable au vide spatial en termes de visibilité des flammes (elle reste cependant un outil utile pour les ingénieurs afin d'étudier certaines caractéristiques des jets, bien que limité dans le temps et l'espace).

Au minutage 1:25:39, le narrateur continue :

"Le Shuttle aussi utilise du carburant hypergolique pour ses moteurs de positionnement, et la Shuttle montre clairement le jet de ses moteurs d'orientation même pendant les manœuvres dans le vide spatial."

Réponse : passons sur le fait que le moteur d'ascension du LM utilisait un mélange 50/50 d'hydrazine et de diméthylhydrazine non symétrique (UDMH) avec un oxydant N2O4. Le moteur Draco et les fusées d'orientation de la navette spatiale utilisent tous deux de la monométhylhydrazine avec le N2O4. Mais surtout, l'extrait montre un test effectué sur Terre. En effet, normalement le système de RCS est intégré dans le fuselage de la navette, alors que celui du film est monté sur un support qui n'a rien à voir avec la navette. De plus, dans "American Moon", on peut voit clairement le jet qui est "comprimé" et qu'à la fin de chaque jet, la flamme résiduelle remonte vers le haut, ce qui ne se produit exclusivement qu'en présence de gravité.

Au minutage 1:25:51, le narrateur enchaine avec l'affirmation suivante : "voici une autre image du Shuttle qui manœuvre dans le vide en utilisant ses moteurs de positionnement. Le jet de la combustion hypergolique est clairement visible. Voici par ailleurs le vaisseau Soyouz, filmé alors qu'il s'approche de la Station spatiale internationale. Lui aussi utilise du carburant hypergolique pour ses moteurs directionnels et dans ce cas aussi on peut clairement voir les jets même si cela se déroule dans le vide."

Sur l'image présenté au même moment (1:25:51) , il ne s'agit plus d'une flamme mais de quelque chose de bien différent, un jet blanc évanescent en forme d'éventail.

Selon Jim Oberg, ancien ingénieur de la NASA, ce jet n'est visible que pendant une fraction de seconde lors de l'allumage et de l'extinction du moteur. Dans ces phases, les deux ergols (carburant et comburant) sont mélangés dans un rapport non optimal et leur combustion n'est que partielle. Le propergol non brûlé est alors expulsé et visible sous la forme d'un jet de fumée blanche.

Dires confirmé au début de ce site : Space Shuttle Thrusters, Light Flashes, and Ice Particles

"[...] the thrusters never generate any light while operating, but they always emit a small cloud of unburned propellant just before the thruster fires and a much larger cloud immediately after the thruster shuts down. The post-burn cloud may be visible, but only when reflecting sunlight. The pre-burn cloud is never visible to the human eye but might be detected by a light-sensitive camera. "

"[...]les propulseurs ne produisent jamais de lumière lorsqu'ils fonctionnent, mais qu'ils émettent toujours un petit nuage de propergol non brûlé juste avant l'allumage du propulseur et un nuage beaucoup plus important immédiatement après l'arrêt du propulseur. Le nuage post-combustion peut être visible, mais uniquement lorsqu'il reflète la lumière du Soleil. Le nuage avant combustion n'est jamais visible à l'œil nu, mais peut être détecté par une caméra sensible à la lumière."

Les LM ne font pas exception à la règle : pendant une fraction de seconde après l'allumage, on peut voir une fumée s'échapper du moteur d'ascension et puis plus rien.

Chronologiquement, nous avons en premier le phénomène de fumée évanescente (combustion incomplète) suivit de très très prés de la combustion complète proprement dit, couplé à l'onde de choc qui vient frapper l'étage de descente.

Et après quelques secondes, comme écrit auparavant, la flamme conique disparaît, mais une autre flamme continue de brûler dans la chambre de combustion du moteur.

Mais contrairement au moteur de remontée du LM, les fusées d'orientation fonctionnent généralement avec des impulsions courtes, de sorte que le jet est visible plusieurs fois, correspondant à chaque départ d'impulsion!

QUESTION # 11 : "étant donné, comme le confirme les débunkers eux-même que les astronautes sont littéralement assis sur le moteur placé à l'intérieur de la cabine, pourquoi n'entendons nous rien pendant le décollage??"

Réponse en 2 parties :

alors oui, les astronautes sont "littéralement" assis sur le moteur placé à l'intérieur de la cabine, les débunker affirment bien cela! Mais, il faut "gratter" un peu plus... Pourquoi affirment-ils tous cela ??

En fait, c'est une "simple image" (apparement par pour tout le monde..) qui a pour rôle de démontrer l'exiguïté de la cabine.

En réalité, les astronautes n'étaient pas assis directement sur le moteur. Ils étaient assis sur un renflement de la structure qui recouvrait le moteur (un capot). Le moteur lui-même se trouvait à l'extérieur de l'enceinte pressurisée, avec le vide et l'isolation entre lui et les astronautes. Les astronautes n'avaient aucun moyen d'y accéder car le capot était sceller, autant dire que si celui-ci ne démarrait pas, ils étaient condamnés à rester et à mourir sur la Lune.

Comme le son est une vibration mécanique d'un fluide, qui se propage sous forme d'ondes, ceci élimine d'emblée un son voyageant à l'aide d'une quelconque atmosphère.

La principale source de bruit d'un moteur de fusée est due aux gaz d'échappement qui se déplacent à une vitesse supersonique et s'écrasent sur l'air ambiant, créant ainsi un bang sonique constant. Hors, Il n'y a pas d'air sur et autour la Lune, et les gaz d'échappement ne peuvent donc pas faire de bruit en ne rien heurtant.

La deuxième source de bruit la plus importante provient des turbopompes. Les moteurs du LM étaient alimentés par pression, sans turbopompes.

Lorsque le moteur était en fonctionnement, le bruit émis était si doux que Dave Scott l'a même comparé au sifflement du vent.

Le saviez-vous ?? Il faut savoir qu'avant leur vol (Apollo 9), les astronautes McDivitt et Schweickart ont mis au point un système de signaux manuels au cas où ils ne s'entendraient pas à cause du bruit du moteur d'ascension du LM, qui, bien que petit, se trouvait littéralement sous leurs fesses. Le moteur s'est avéré si silencieux qu'ils l'ont comparé à un courant d'air provenant d'une fenêtre ouverte. |

"Il reste néanmoins les vibrations mécaniques transmises du moteur à la structure du LM qui auraient bien pu occasionner un son. Mais ce son, s'il existe est atténué voir inexistant sur les bandes sonores... Pourquoi??"

Il faut bien se rappeller que les microphones qui ont enregistré les bandes audio se trouvaient à l'intérieur des casques des astronautes, et ces casques étaient fermés et scellés pendant l'atterrissage et le décollage. Cela a beaucoup contribué à bloquer les bruits extérieurs.

Enfin, ces mêmes microphones utilisés pour la transmission audio ont été spécialement conçu pour être le plus réceptif possible à la gamme de fréquences de la parole humaine et pour être moins sensible aux sons situés en dehors de cette gamme. Cela a également permis de réduire les bruits provenant du moteur et d'autres sources.

QUESTION # 12 : "étant donné que lors du décollage d'Apollo 15, on distingue clairement la musqiue provenant d'un petit magnétophone dans la cabine, comment se fait-il que l'on n'entende aucun bruit de moteur?"

Réponse : La musique ne pouvait pas provenir du magnétophone embarqué du LM, le DSEA, car il n'est pas conçu pour lire la bande qu'il contient, il ne peut qu'enregistrer. La musique devait donc provenir de l'enregistreur portable (un enregistreur de dictée courant) que les astronautes utilisaient normalement pour enregistrer des notes vocales. D'après ce que les astronautes Dave Scott et Al Worden ont déclaré dans une interview, l'enregistreur n'était même pas dans le LM. C'est Worden, resté dans le CM en orbite lunaire, qui a activé l'enregistreur avec la musique.

Mais il ne suffisait pas que l'enregistreur soit dans la cabine. En effet, comme je l'ai déjà écris, les microphones étaient conçus pour ne capter que la voix de la personne qui les portait. Pour cette raison, Worden a dû placer le haut-parleur de l'enregistreur à proximité de son microphone afin que ce dernier puisse capter la musique, comme c'est le cas par exemple dans la vidéo suivante :

Notez (au minutage 0:54 de la vidéo) comment Jim Lovell tiens l'enregistreur proche de sa bouche pour capter le son musical. Donc au moment d'Apollo 15, il n'y a donc rien d'étrange à ce que l'on entende la musique mais pas le bruit du moteur.

QUESTION # 13 : "le redécollage de la Lune est sans doute le moment le plus délicat de toute la mission. Les astronautes doivent garder une concentration maximale, et doivent pouvoir communiquer entre eux instantanément si quelque chose se passe mal. Pourquoi alors mettre en danger leur propre sécurité, en faisant retentir cette musique dans la cabine, et en risquant ainsi de perdre leur concentration et de ne pas pouvoir communiquer entre eux ?"

Réponse : tout d'abord, on peut sans aucune peine soutenir que l'atterrissage sur la Lune est beaucoup plus délicat que le décollage, car pendant l'atterrissage, le commandant qui pilote le LM peut être amené à prendre le contrôle manuel pour éviter un site d'atterrissage inapproprié, comme Neil Armstrong a été contraint de le faire pendant la mission Apollo 11. Lors du décollage, il est moins probable que les astronautes aient à intervenir et à prendre le contrôle manuel.

Le principal danger lié au décollage était que le moteur d'ascension ne s'allume pas, bloquant ainsi les astronautes sur la Lune. Après l'allumage du moteur de remontée, les astronautes auraient probablement ressenti du soulagement et de l'exaltation à l'idée que l'alunissage avait été un succès et qu'ils étaient sur le point de rentrer chez eux, d'où la musique.

Par ailleurs, c'est Al Worden (pilote du CM resté en orbite), qui a diffusé la cassette. Il n'avait pas l'intention de faire entendre la musique aux deux autres astronautes (Scott et Irvin). Il voulait que la musique ne soit entendue que par la boucle de liaison du centre de contrôle de mission à Houston. Il a déclaré : "Je pensais que je la jouais uniquement pour Houston. Mais j'ai découvert que quelqu'un avait enclenché l'interrupteur qui relayait ma voix vers le LM". Source (entrée à 171:37:25).

Music : Air Force Song (extrait d'un interview d'Al Worden par des contributeurs à l'Apollo Lunar Surface Journal)

[Jones - "I assume that you had a little tape recorder on board..."]

[Scott - "Al did. He wasn't supposed to start it until one minute after lift-off, but so be it. In fact, when we got back and had the big management briefing, there were a lot of people bent out of shape about that. And I said, 'That was part of the plan. So we missed it! So what?' There wasn't anything that it impaired, safety-wise. It was just that some people got surprised. But we had it all planned."]

[Jones - "A little pizzazz!"]

[In a note to AFJ editor David Woods in May 1999, Dave expanded his answer. "On the AF song -- yes, we did indeed know that Al was going to play it, and we had all three discussed the plan in some detail. However, it was supposed to begin at lift-off plus one minute so as not to interfere with the most critical part of the launch and ascent. For whatever reason - who cares, really? - it came on exactly at lift-off. Nobody in MCC was aware of our plan. They apparently bunched up for a few seconds trying to figure out the source. But no matter; at the end of the day it caused no problems -- except that I got chewed out by NASA management - although I could see the smile in their eyes! Was it a problem? Well, I guess we should say that next time a little later turn on would probably be better. But, again, no big deal. MCC figured it out in a matter of seconds. And of course, I should have let Gerry Griffin (our Flight Director) in on the plan before the mission. An oversight on my part; sorry Gerry, it won't happen again!"]

[Woods also asked Al Worden about this incident.]

[Woods, from 1999 correspondence with Worden - "Soon after Falcon lifted off the lunar surface, the 'Air Force Song' was heard on the air/ground. I have conflicting reports of the source of this. Was it yourself in Endeavour? I don't think the LM would have carried a tape player. It seems to express a certain confidence in the system to be playing music at this time. Was it a prearranged idea or something thought up ad hoc."]

[Worden from 1999 correspondence - "I must confess that I played the song during the lunar lift-off. I thought I was playing it only for Houston. But then I found out that someone had turned on the switch that relayed my voice to the Lunar Module. So, Dave and Jim had to perform the pre-launch checklist with the song playing in their ears. Dave was not too happy about that, but I didn't know at the time that Houston had turned the radio loop around on me. I actually had this in the back of my mind during the flight, and just went ahead and played it during the lunar ascent."]

ALLÉGATIONS Au minutage 1:31:34, le narrateur dit : " [..] Au lieu de cela, il faudrait croire que toute cette documentation a été détruite simplement parce qu'il n'y avait pas assez de place pour la stocker" Réponse : ici, le narrateur fait référence à l'affirmation faite en 1997 par Mr James M. Collier selon laquelle Grumman Corporation, contractant de la NASA, avait jeté tous ses documents relatifs aux missions Apollo. Mais Grumman n'a pas jeté toute sa paperasse. Les archives nationales de Forth Worth, au Texas, conservent 130 boîtes de documents techniques relatifs à Apollo, datant de 1961 à 1972. Ces documents comprennent "des propositions techniques et de gestion, des rapports techniques, des spécifications d'articles finis et des modifications de spécifications, des exigences fonctionnelles, des études de planification de mission, des rapports d'analyse des défaillances, des listes d'état des équipements" et bien d'autres choses encore. Fun Fact : il fallait 1 wagon couvert entier pour stocker la documentation complète émise lors de la fabrication d'un seul LM. Au minutage1:35:21, le narrateur dit : " [..]Les autres peuvent voir poindre une question légitime : qui avait il donc de si important sur ces enregistrements qu'il faille inventer un excuse si peu crédible justifiant de ne plus pouvoir donner accès aux chercheurs ou au scientifiques qui voudraient les examiner." Réponse : le réalisateur laisse entendre que la non disponibilité des bandes fait en quelque sorte partie de la conspiration des faux alunissages. Mais si les alunissages ont vraiment été truqués, il semble incroyablement improbable que la NASA organise une conférence de presse pour annoncer qu'elle a perdu certaines des données qui pourraient prouver qu'ils ont eu lieu. Il est beaucoup plus probable qu'elle ne mentionnerait tout simplement pas les bandes ou que, si on lui posait la question, elle dirait tout simplement qu'elles sont trop fragiles pour être examinées. La raison pour laquelle les bandes ont été réutilisées est qu'au début des années 1980, la NASA n'était pas en mesure de se procurer de nouvelles bandes de haute qualité. Les bandes originales avaient été fabriquées avec de l'huile de baleine, désormais interdite, et les nouvelles bandes fabriquées avec de l'huile synthétique n'étaient pas aussi durables. À cette époque, les études d'imagerie par satellite de la NASA généraient une telle quantité de données qu'elle a été contrainte de réutiliser 200 000 anciennes bandes. Les bandes Apollo faisaient partie de celles qui ont été réutilisées. La raison pour laquelle les bandes Apollo n'ont pas été conservées est qu'il n'y avait rien à faire avec les données qu'elles contenaient qui n'ait déjà été fait. Les images télévisées des bandes devaient être converties avant de pouvoir être visionnées sur un équipement de télévision standard ; cette conversion avait déjà eu lieu et les résultats étaient stockés en toute sécurité. La télémétrie enregistrée sur les bandes avait déjà été examinée et tout ce qui était notable ou inattendu avait été consigné en détail dans les rapports que la NASA produisait après chaque mission. De grandes parties des données télémétriques étaient même incluses dans les rapports. Nous pouvons supposer que les parties de la télémétrie qui ont été perdues n'étaient pas remarquables, car si elles avaient montré quelque chose d'intéressant, elles auraient été incluses dans les rapports. La seule raison pour laquelle on s'est rendu compte que les bandes avaient été effacées est que certains anciens employés de la NASA voulaient voir s'ils pouvaient reconvertir la vidéo à une qualité supérieure à celle obtenue dans les années 1960. Les chercheurs n'ont pas réclamé l'accès aux données télémétriques brutes. Les personnes intéressées par Apollo disposaient de toutes les données qu'elles pouvaient souhaiter dans les rapports de mission, les rapports d'évaluation des vols et d'autres documents techniques publiés par la NASA. Plus de 7 000 rapports et documents techniques contemporains relatifs à Apollo sont directement disponibles sur le site web de la NASA. Le saviez-vous ?? Le fait est que les bandes magnétiques étaient chères, à tel point que la BBC a effacé les bandes maîtresses de la plupart des programmes qu'elle avait réalisés entre le milieu des années 1950 et le milieu des années 1970 afin de pouvoir les réutiliser. 253 épisodes de Dr Who ont été effacés et 97 n'ont jamais été récupérés. La BBC et ITV ont effacé les enregistrements de leur couverture en direct de la mission Apollo 11 en raison de leur politique de réutilisation des bandes. Il n'est pas si difficile de croire que la NASA ait pu effacer par erreur les bandes de télémétrie d'Apollo 11, étant donné qu'elle a réutilisé des dizaines de milliers de boîtes de bandes au début des années 1980, alors qu'elle avait de grandes quantités de données à enregistrer. |

QUESTION # 14 : "étant donné que nous avons examiné les vidéos originales de Spacecraft Films, et que les débunkers confirment qu'elles n'ont pas été modifiées, pouvez vous expliquer pourquoi, à plusieurs reprises, le retard entre la question et la réponse est nettement inférieur à ce qu'il devrait être si la conversation avait réellement eu lieu entre la Terre et la Lune??"

Réponse rapide : "cela tombe bien, j'ai la collection complète des dvd Spacecraft Films... Alors Apollo 15 ??"

Les DVD du vol Apollo 15 de Spacecraft Films comportent plusieurs sections uniquement audio, où le son de la mission est accompagné de photos plutôt que d'images vidéo. Il est clair et logique que les producteurs du DVD ont décidé de couper certaines parties de ces sections, afin de les rendre plus courtes et d'économiser de la place sur le DVD.

Ainsi, si les parties vidéo des DVD ne sont effectivement pas modifiées, les sections audio ne le sont pas!

Réponse détaillée : pour prouver que les délais audio sont plus courts dans la version de Spacecraft Films que dans la version originale, jetez un coup d'œil à cette transcription de la NASA :

Transcription Apollo 15 sauvegardée par archive.org en juin 1997 (soit 5 ans avant la sortie du coffret DVD Apollo 15 de Spacecraft Films). La transcription comprend des minutages pour tout ce qui a été dit, qui correspondent aux mp3 audio qui ont été téléchargés plus tard, mais pas aux minutages sur les DVD.

Par exemple, le temps écoulé entre le moment où Houston a commencé à dire ""Roger, Jim. Copy. And are you progressing towards Dune Crater now ?" et la réponse de James Irwin est de 7 s, selon le minutage de la transcription de 1997. Mais dans l'audio du DVD de Spacecraft Films, sorti en 2002, le temps n'est que de 4½ s.

Étant donné que la transcription est antérieure aux DVD, ce sont ces derniers qui ont introduit l'altération.

Voyons quelques exemples. À gauche, j'ai reporté la transcription de l'audio de la NASA, à droite celle de l'audio de Spacecraft Films, avec les minutes correspondantes :

Audio NASA |

Audio Spacecraft Films |

(fichier audio au minutage 0:42) Scott (astronaute) : I’m going to go sort of slow here, Joe. Just to make sure we play it cool. |

(vidéo YT au minutage 1:12, DVD au minutage 2:57) Scott : I’m going to go sort of slow here, Joe. Just to make sure we play it cool. |

(fichier audio au minutage 2:14) Allen : No problem, Dave. Jim might want to swing the camera around and point it more towards the right. |

(vidéo YT au minutage 1:51, DVD au minutage 3:36) Allen : No problem, Dave. Jim might want to swing the camera arou (clic) towards the right. |

(fichier audio au minutage 1:47 min) All : Amazing. |

(vidéo YT au minutage 5:34, DVD au minutage 7:19) Allen : Love… |

Finalement, on trouve : des phrases mutilées, des mots coupés en deux. Mais le cas le plus frappant est le premier exemple du tableau ci-dessus : dans l'audio de Spacecraft Films, non seulement il n'y a pas de pause de 41 s, mais l'intégralité de l'intervention d'Allen est manquante.

QUESTION # 15 : "sur Terre, les véhicules émetteurs sont équipés de pieds amovibles pour les stabiliser pendant les transmissions. Pourquoi la NASA n'a t-elle également équipée le rover, qui devait transmettre d'une distance plusieurs dizaines de fois supérieure à celle d'un simple satellite en orbite terrestre ?"

Réponse : tout d'abord, la Lune est environ 10 fois, et non des « dizaines » de fois, plus éloignée que les satellites de télévision, qui se trouvent à 36 000 km d'altitude, cela est différent. Toutes choses égales par ailleurs, la distance réduit la puissance du signal reçu, mais elle n'a rien à voir avec la difficulté de pointer, qui est une caractéristique intrinsèque de l'antenne. Plus la parabole est grande, plus elle est efficace pour émettre/recevoir des signaux (elle a un gain élevé), mais en contrepartie, elle nécessite une plus grande précision de pointage (elle a une directivité élevée). C'est pourquoi les véhicules de transmission TV, qui ont des antennes d'au moins 2,4 mètres de large, ne sont pas comparables au rover, dont la parabole fait moins d'un mètre de large et est donc moins directive, c'est-à-dire moins sensible aux oscillations.

En bref, les exigences de stabilité du rover n'étaient pas aussi strictes que celles des véhicules d'émission normaux. L'installation de stabilisateurs rétractables n'aurait apporté aucun avantage concret, mais n'aurait fait que compliquer et alourdir inutilement le rover.

On peut également rajouter que tous les véhicules de transmission terrestres ne sont pas équipés de stabilisateurs.

Il faut néanmoins savoir, que les stabilisateurs d'un fourgon de télévision sont là pour deux raisons, l'une plus importante que l'autre. La première, qui n'est pas toujours vraie, est qu'il ne s'agit souvent pas d'une remorque comme celle présentée dans le "documentaire", mais d'un fourgon avec des personnes à l'intérieur et qui, par conséquent, ne doit pas bouger lorsque des personnes s'y trouvent, une nécessité que le rover n'avait pas.

Mais surtout, les stabilisateurs d'un fourgon de télédiffusion (même d'une remorque) sont là parce que l'antenne satellite (une antenne d'au moins 1,2 m au mieux) doit surtout résister au vent qui, avec les amortisseurs du fourgon, la ferait osciller. D'où les stabilisateurs.

QUESTION # 16 : "étant donné que d'après le manuel de la NASA, "l'alignement de l'antenne doit rester dans les 2,5° par rapport à la Terre, et que "le signal vidéo se dégrade de manière extrêmement rapide au delà de ce point". Comment a-t-il était possible de réaliser des transmissions télé malgré des mouvements comme ceux-ci, sans que le signal ne se dégrade ou ne s'interrompe à un moment pendant le direct depuis la Lune?"

Réponse : Les images ne montrent pas d'oscillations violentes de l'antenne, mais seulement de petites oscillations de la caméra.

Le "documentaire" tente de nous faire croire que la caméra bouge en même temps que le rover, ce qui est manifestement faux. S'ils ne faisaient qu'un, le rover devrait toujours apparaître fixe dans le cadre tandis que l'horizon oscille. Au lieu de cela, le rover reste pratiquement fixe par rapport à l'horizon, de sorte que seule la caméra oscille, soutenue par un mât vertical fixé au plancher du rover. L'antenne est également montée sur un mât et est probablement soumise à des oscillations, mais il est impossible de déterminer comment et dans quelle mesure l'antenne oscille à partir des oscillations de la caméra, en raison de nombreux paramètres physiques que j'ignore (la masse de l'antenne, la longueur de la tige, son élasticité, la présence de frottements qui amortissent les oscillations, etc.). Il est également important de considérer que toutes les oscillations ne provoquent pas de désalignements : si le pôle oscille de gauche à droite, ou de haut en bas, l'antenne maintient toujours son alignement avec la Terre.

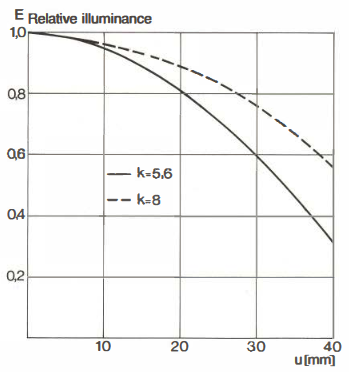

En tout état de cause, même en supposant que l'antenne oscille autant que la caméra, les oscillations de cette dernière sont loin d'être violentes. Par exemple, la scène ci-dessous est cadrée avec le zoom au minimum, c'est-à-dire en "mode grand angle", ce qui donne un champ de vision diagonal de 54°. En mesurant le mouvement vertical du cadre, il s'avère que l'oscillation n'a qu'une amplitude de 4,5°, c'est-à-dire parfaitement dans les limites de l'antenne (la marge d'erreur de 2,5° par rapport à un pointage parfait signifie que l'antenne peut tolérer une oscillation de 5° d'amplitude).

D'autres scènes présentant des oscillations plus importantes sont prises à l'aide du zoom, et tout bon photographe (Mr Mazzucco ??) sait que les téléobjectifs amplifient considérablement les vibrations. L'objectif de la caméra du rover peut grossir l'image jusqu'à 6 fois et, par conséquent, amplifier 6 fois les oscillations de la scène.

En conclusion, affirmer que dans les scènes montrées, l'antenne a oscillé en dehors des marges de tolérance est non seulement une déduction qui n'est étayée par aucune preuve, mais aussi très improbable. Dans d'autres scènes, non montrées dans le "documentaire", le signal de télévision semble effectivement dégradé en raison des mouvements du rover. Un exemple peut être vu dans la vidéo suivante (lien vidéo YT) au minutage 13:00.

QUESTION # 17 : "étant donné que sur la lune il n'existe pas d'humidité, et que le vent solaire dissipe quasi immédiatement toute éventuelle charge électrostatique, pouvez-vous expliquer pourquoi la poussière reste constamment attachée à n'importe quelle surface, que ce soient les combinaisons des astronautes, les appareils photo, la carrosserie du Rover ou le verre des objectifs ?"

Réponse : le vent solaire ne dissipe pas toutes les charges électrostatiques. Le réalisateur (ou ses équipes??) a soit mal compris, soit délibérément déformé les recherches contenues dans le document auquel il fait référence. Le document, intitulé :

"The Electrostatic Environments of the Moon and Mars : implication for human missions " de Carlos I. Calle, Ph.D. .

Celui-ci semble être une présentation de diapositives datant de 2016, basée sur un article du même nom et du même auteur datant de 2011.

La diapositive mise en évidence dans "American Moon" traite de la charge triboélectrique, c'est-à-dire de l'accumulation électrostatique provoquée par le frottement de différents matériaux entre eux. La citation utilisée dans le vidéogramme, selon laquelle "la charge se dissipe presque instantanément dans tous les cas", fait spécifiquement référence à une charge triboélectrique, telle que celle qui s'accumulerait au contact des roues d'un rover lunaire et du régolithe lunaire.

Cette phrase ne fait absolument pas référence à toutes les charges électrostatiques présentes sur la Lune. Cela ressort clairement de la troisième diapositive du document "The Electrostatic Environments of the Moon and Mars : implication for human missions ", qui indique que la face éclairée de la Lune serait chargée d'environ 5 à 10 volts par le vent solaire, et que la face nocturne serait chargée d'environ -50 à -200 volts.

En fait, l'article de base de 2011 sur lequel le diaporama (présenté par Mr Mazzucco) est basé, indique dans son résumé que "la poussière recouvrant la surface de la Lune devrait être chargée électro statiquement en raison du vent solaire, des rayons cosmiques et du rayonnement solaire lui-même par l'effet photoélectrique. Les poussières chargées électro statiquement ont une forte tendance à adhérer aux surfaces".

Quant à savoir pourquoi donc la poussière adhère à "toutes sortes de matériaux", c'est ainsi que se comportent les poussières chargées électro statiquement.

Du coup, cela répond également aux questions #18 et #19 :

#18 : "pouvez-vous nous dire comment des couches comme celles ci peuvent se former sur les roues du Rover au point de ressembler à de la boue?"

Réponse : il s'agit probablement d'une combinaison du fait que la poussière lunaire est chargée électro statiquement, ce qui la rend adhésive, et que les grains sont pointus et de formes très irrégulières, ce qui augmente son pouvoir adhésif. Selon David McKay, scientifique à la NASA, "c'est comme du Velcro".

#19 : "et pourquoi la poussière lunaire reste ainsi compacte, conservant parfaitement la forme des numéros après être sortie du logement où elle s'était formée?"

Réponse : parce qu'elle est adhésive (voir réponse 18).

QUESTION # 20 : "étant donné que les Mythbusters ont reproduit les conditions lunaires, avec un équivalent du régolite dans une chambre à vide. Pourquoi n'ont-ils pas réussi à répliquer les mêmes empreintes que celles laissées par les astronautes visibles sur les photos originales?"

Réponse : Mr Mazzucco se fiche clairement de son audience.. Je m'explique :

Les Mythbusters n’ont pas reproduit les conditions électrostatiques à la surface de la Lune, qui y augmentent le caractère collant de la poussière. De plus, les simulants de régolithe lunaire sont, au mieux, des approximations. Différents simulants ont des propriétés différentes, mais aucun simulant ne possède toutes les propriétés de la poussière lunaire. Selon cet article "Evaluations of lunar regolith simulants" (lien SciHub), ils sont "extrêmement difficiles à fabriquer en vrac et avec des propriétés uniformes. Les produits n'ont pas été satisfaisants, dans de nombreux cas. Un simulant fabriqué dans un but peut être totalement insatisfaisant pour un autre.."

Cet autre article "Flowability of JSC-1a" a examiné la "fluidité" du simulant actuellement utilisé par la NASA, le JSC-1A. La fluidité donne une indication de la probabilité que le matériau s'écoule plutôt que de se lier sous une forme solide. Il a constaté que "les mesures de fluidité montrent des différences marquées en fonction de la préparation du matériau – ou de son historique". Les chercheurs ne peuvent pas affirmer avec certitude que le simulant avait les mêmes propriétés d'écoulement que la poussière lunaire, car "il est impossible de connaître l'historique précis du compactage du régolithe lunaire".

QUESTION # 21 : "étant donné qu'il ne s'agit ni d'effets de conversion vidéo, ni de reflets dans l'objectif, comment expliquez vous les éclaires de lumière que l'on peut voir de temps en temps au dessus de la tête des astronautes ?"

Réponses : le premier flash semble être un effet de lentille. Le narrateur affirme qu'il ne peut s'agir d'un éclat de lentille car il n'apparaît pas en même temps que la lumière qui scintille sur l'antenne de l'astronaute. Or, certains éclats de lentilles n'apparaissent que lorsque la lumière qui les provoque atteint un certain niveau de luminosité.

C'est ce que l'on peut voir dans cette vidéo du lever du Soleil..

Vidéo

.. où certains éclats de lentilles sont visibles dès l'apparition du Soleil, tandis que d'autres n'apparaissent que lorsqu'il devient plus lumineux. Le même effet est visible dans le clip vidéo de l'astronaute sur la Lune. L'éblouissement au-dessus de son aérien (son antenne) apparaît lorsque le reflet de celle ci atteint une certaine luminosité, et disparaît lorsqu'elle devient plus faible. En fait, cela se produit deux fois, de manière parfaitement synchronisée, ce qui suggère fortement un effet de lentille.

Le deuxième flash de lumière pourrait facilement être un artefact vidéo. Le narrateur affirme qu'il ne peut s'agir d'un artefact, car le clip vidéo provient d'un DVD de Spacecraft Films.

Il ne lui vient pas à l'esprit que l'artefact aurait pu se produire avant que le clip ne soit enregistré sur le DVD. Par exemple, il aurait pu être causé par le capteur de la caméra utilisée pour filmer le clip, ou il aurait pu être introduit lorsque l'image a été retransmise sur Terre et convertie au format NTSC.

En fait, en affirmant que le flash ne peut pas être un artefact vidéo, le réalisateur insulte vraiment l'intelligence de ses spectateurs (il vous prend pour des caves), car une seconde avant le flash en question, on voit plusieurs artefacts vidéo clairement visibles (présenté à 1:59:22 d'American Moon), encerclés en rouge sur la capture d'écran ci-dessous.

Il n'est absolument pas convaincant de prétendre qu'une vidéo présentant de tels défauts ne pourrait pas avoir d'autres défauts. De plus, toutes les séquences figurant sur les DVD de Spacecraft Films ne sont pas tirées des vidéos originales.

La société elle-même admet :

"Nous essayons d'utiliser des bandes vidéo parce qu'elles sont plus détaillées que les kinéscopes. Certaines sections des bandes vidéo du JSC ne semblaient pas convenir, nous avons donc utilisé des kinescopes. Un kinescope est une copie filmée de la vidéo originale, réalisée en pointant une caméra vers un écran, sur lequel la vidéo est affichée

"When we do the discs, we try to work from videotape because it has better detail than the kinescope. There are some sections of the JSC videotapes (original 2" hiband now on broadcast digibeta and betacamSP)that we didn't feel were suitable and we used kinescope instead. The biggest problems on the videotapes are color shifting, since the original transmissions from the moon came down in alternating red-green-blue fields. Also, the quality at each station was highly dependent (in terms of noise) on how well the antenna was pointed."

Source : lien forum

Discussion datant de 2003

38 eme message vers la fin de la 1er page du fil de discussion

Soit quelques années avant que ne germe l'idée de faire "American Moon" à Mr Mazzucco.

QUESTION # 22 : "pouvez vous expliquer comment un mouvement comme celui-ci... Ou celui-ci... Ou encore celui-ci... est possible sans qu'une force externe ne tire l'astronaute vers le haut?"

Réponse : toutes les séquences montrant les astronautes défiant apparemment la gravité sont dues au fait que la gravité est moindre sur la Lune que sur la Terre. Le narrateur lui-même a mentionné le fait que la gravité de la Lune est un sixième de celle de la Terre, mais il n'en tient pas compte lorsqu'il exprime sa grande perplexité face aux mouvements non naturels des astronautes. Les mouvements ne semblent pas naturels si l'on imagine qu'ils ont lieu en pleine gravité terrestre. Si l'on tient compte du fait qu'ils sont sur la Lune, il n'y a pas de mystère. Mais pour être complet, oui, je peux expliquer les mouvements.

- à partir 2:01:07 "Cet astronaute est incliné vers le sol et tout d'un coup il se remet sur ses pieds sans effort apparent comme si une force mystérieuse le tiré soudain vers le haut".

ABRACADABRA.. L'astronaute se soulève très clairement en utilisant ses jambes et sa main gauche, qui tient la perche plantée dans le sol.

- à partir de 2:01:17 "Ici, l'astronaute est également tiré vers le haut tout d'un coup et ensuite c'est comme s'il restait pendu à quelque chose roulant sur lui-même".

L'astronaute se soulève avec son bras gauche, qui tient l'outil enfoncé dans le sol. Il peut le faire parce qu'il est sur la Lune, où la gravité est plus faible que sur Terre. Il transfère ensuite son poids sur sa jambe droite et se retourne, en maintenant l'équilibre en plaçant d'abord sa main gauche puis sa main droite sur l'outil enfoncé dans le sol.

- à partir de 2:01:29 "ici aussi l'astronaute est d'abord soulevé de terre et semble et reste ensuite suspendu un instant dans le vide "

Il se lève en utilisant ses jambes et ses deux mains, qui tiennent des outils enfoncés dans le sol et qui sont manifestement assez solides pour supporter le poids qu'il y met. Une fois debout, il n'est pas correctement équilibré et doit faire au moins un saut en arrière pour y remédier. Comme il se déséquilibre plus lentement qu'il ne le ferait dans des conditions normales de gravité, il semble flotter, mais ce n'est qu'une illusion due au fait que nous nous attendons à ce qu'il tombe plus rapidement. L'astronaute fait un saut en arrière exactement au moment où il doit s'arrêter pour ne pas tomber. Le clip est coupé avant que l'on puisse voir s'il a dû faire d'autres sauts en arrière ou d'autres pas.

à partir de 2:01:40 : "ici l'astronaute tombé à terre se soulève du sol comme si une force invisible le tiré par le sac à dos"

L'astronaute se soulève manifestement à l'aide de son bras gauche, qui est tenu par le bras droit de l'astronaute qui l'aide.

- à partir de 2:01:52 : "ici, l'astronaute s'affaire sur ses instruments quand tout d'un coup, une force mystérieuse le tire vers le haut et vers sa droite"

L'astronaute est manifestement sur le point de basculer sur sa droite et est contraint de sauter vers la droite, en utilisant principalement sa jambe droite, qui a été légèrement pliée, pour retrouver son équilibre.

- à partir de 2:02:07 : "il y a même une situation, où l'astronaute se plaint de ne pas pouvoir se remettre debout et semble presque attendre que quelqu'un le soulève, l'astronaute attend jusqu'à qu'une force mystérieuse ne le tire vers le haut."

Il est évident qu'il est momentanément incapable de se lever en raison de la masse de son PLSS. Il fait trois tentatives visibles pour se soulever en redressant ses jambes, se soulevant légèrement lors des deux premières tentatives, et parvient à se mettre debout lors de la troisième tentative.

- à partir de 2:02:23 : "dans cet autre cas, l'astronaute tombe en avant mais reste étrangement suspendu en l'air. En y regardant de plus prés, il semble même qu'il reste tout d'abord suspendu au dessus du sol et qu'ensuite une force mystérieuse le tire vers le haut"

L'astronaute n'est manifestement pas suspendu dans les airs. Ses deux mains et/ou ses deux pieds sont en contact avec le sol (merci pour le zoom). En quoi cela est-il "suspendu en l'air" ?

- à partir de 2:02:38 : "et là nous avons un cas apparent de lévitation. L'astronaute de gauche fait un bon en avant et semble ensuite suspendu dans le vide avec les jambes qui pendent tandis qu'une force inconnue le soulève vers le haut"

Il est manifestement en train de grimper sur le LM par l'échelle. Dans la faible gravité, il est capable de grimper en utilisant uniquement ses mains. (on le voit poser ses pieds sur un des barreaux de l'échelle à la fin de la séquence)

- à partir de 2:03:03 : "et enfin, il y a un exemple vraiment curieux. Regarder le mouvement que réussi à faire cet astronaute avec ses jambes. D'abord en avant puis en arrière sans s'appuyer sur quoi que ce soit. On dirait même que ses pieds glissent librement..."

Il semble se soulever sur ses orteils, mais ses pieds sont cachés par un rocher. Je ne sais même pas quel mystère est censé régner ici, à moins que le réalisateur n'ai tout simplement pas réalisé que les pieds de l'astronaute étaient cachés par un rocher et qu'il ai pensé qu'ils étaient visibles.

ALLÉGATIONS Au minutage 2:06:25, le narrateur dit : "voici une autre situation dans laquelle nous vient le soupçon que nous sommes en présence d'air. Ce que l'on voit sur la droite est une couverture thermique montée sur la partie antérieure du rover. C'est une couverture que nous voyons ondulée pendant le déplacement du rover d'un endroit à l'autre. Quand le rover est arrêté cependant cette couverture ne devrait pas ondulée étant donné que sur la lune, il n'y a pas d'air pour la faire bouger. Il y a pourtant un cas, où cette couverture thermique semble bouger toute seule. Au début, on ne sait pas si c'est l'astronaute qui la touche, mais ensuite alors que l'astronaute balaie la poussière, la couverture thermique se gonfle et se soulève toute seule et ce à plusieurs reprises comme si un léger courant d'air la faisait se soulever." Réponse : une autre explication parfaitement plausible, compatible avec le fait que la séquence a été filmée dans le vide, est que l'astronaute s'est déplacé vers l'avant et a poussé une partie du couvercle qui était hors champ (le couvercle entier n'est pas montré dans la séquence, il n'y a donc aucun moyen d'exclure qu'une partie hors champ du couvercle ait été touchée). La théorie du mouvement de l'astronaute est étayée par la chronologie du mouvement du couvercle. Sur les images, on peut voir l'astronaute brosser des parties du rover qui s'éloignent progressivement de lui. Il commence à brosser une zone située à droite de l'image, puis une zone située au milieu de l'image, et enfin une zone située à gauche hors de l'écran. Le mouvement de la couverture du conducteur se produit après qu'il a fini de brosser la partie centrale, mais avant qu'il ne commence à brosser la partie hors écran - exactement au moment où l'on pourrait s'attendre à ce qu'il se repositionne pour pouvoir atteindre une plus grande partie de l'image. En se rapprochant du rover pour l'atteindre plus loin, il a dû pousser le couvercle avant. Au minutage 2:07:12, le narrateur enchaine : "il y a un autre cas étrange, toujours dans la mission apollo 16. Quand un des astronautes referme ce capot sur le rover, on note un jet de poussière qui est propulsé vers le haut. Quelqu'un pourrait suggérer que c'est à cause de la vibration que le sable bouge mais en réalité, tout le rover est recouvert de sable et s'il s'agissait d'une vibration, tout le sable bougerait en même temps. Au lieu de cela, le sable ne se soulève qu'en un point précis et justement dans l'angle ou le capot se rabat." Réponse : En fait, il n'y a aucune raison de penser que toute la poussière (le "sable" d'après le documentaire) aurait été déplacée. Les batteries du rover lunaire étaient entourées de couvertures d'isolation thermique, comme le montre la figure 1-17 du Lunar Rover Operations Handbook. Les couvertures étaient fabriquées en mylar aluminisé et en nylon. Étant flexibles, il est plus que probable que les couvertures auraient mieux absorbé les vibrations qu'un matériau solide. En outre, le mylar et le nylon sont tous deux des polymères, et les polymères sont connus pour leurs propriétés d'amortissement des vibrations. Compte tenu de ces faits, nous ne nous attendons pas à ce que toute la poussière présente sur le rover bouge. |

QUESTION # 23 : "étant donné que sur la Lune il n'y a pas d'atmosphère, pouvez-vous nous expliquer ce qui peut freiner et maintenir en l'air les particules de sables les plus légères en formant ces petits nuages de poussière qui ensuite retombent au sol ?"

Réponse : premièrement, l'animation (roue et grains de poussière) présentée dans American Moon (à partir de 2:04:41), qui montre comment le réalisateur imagine que la poussière projetée par une roue se comporterait dans le vide, est totalement irréaliste et complètement fantaisiste. Aucune roue ne pourrait jamais lancer plusieurs particules de poussière sur une trajectoire exactement identique, comme le suggère l'animation. De nombreux facteurs aléatoires donneraient à chaque particule une trajectoire différente, provoquant une dispersion semblable à celle d'un nuage.

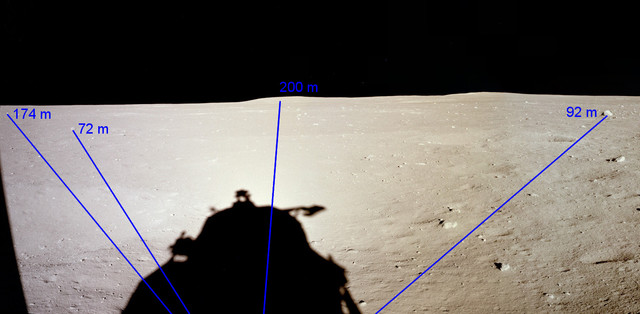

Le PDF "Ballistic motion of dust particles in the Lunar Roving Vehicle dust trails" confirme ce que j'avance : ils nomment même cela : des "queues de coq" en référence à la forme des gerbes de poussière.

La roue du rover, qui est un treillis métallique, agit comme un tamis rotatif. Lorsque la roue écrase le sol, la poussière pénètre à l'intérieur et, au fur et à mesure que la rotation se poursuit, la poussière sort du treillis sous l'effet de la force centrifuge. La fuite ne se produit pas en un point précis, mais sur toute la circonférence. Par conséquent, de nombreuses particules sortent en même temps avec des trajectoires paraboliques différentes, en fonction du point de la roue d'où elles sont parties. Toutes les trajectoires qui ne sont pas arrêtées par le garde-poussière se combinent pour former une traînée de poussière ayant une forme particulière, appelée "queue de coq". Cette "queue" n'était pas une nouveauté pour les techniciens, puisqu'elle était déjà apparue lors des tests effectués avant que le rover ne soit emmené sur la Lune.

Deuxièmement, les images lunaires montrent clairement que ces soi disant nuages se dissipent en fait très rapidement, avant que le LRV ne se soit déplacé de plus d'un mètre. Cela ne pourrait pas être plus différent de l'image que le réalisateur montre d'une voiture de rallye sur Terre avec des nuages de poussière à des centaines de mètres derrière elle (à 2:05:08). Les particules de poussière sur la Lune commencent clairement à tomber dès qu'elles ont atteint le point le plus élevé de leur trajectoire, sans s'attarder ou dériver comme elles le feraient sur Terre.

Il est intéressant de noter qu'à chaque fois que le réalisateur d'American Moon fait un arrêt sur image de la séquence lunaire et encerclent un nuage de poussière, il choisit une poussière qui était encore sur une trajectoire ascendante, ou qui venait juste d'atteindre le sommet de sa trajectoire, au moment où la séquence a été figée.

Il n'entoure jamais un nuage qui est resté à la même hauteur pendant un certain temps, parce qu'il n'y en a tout simplement pas.

Et il n'explique jamais pourquoi il doit geler les images pour mettre les nuages en évidence. Si sa théorie était correcte et que les nuages de poussière persistaient, il n'aurait pas dû geler les images pour les mettre en évidence. Il aurait dû être en mesure de mettre en évidence les nuages sur des images en mouvement.

Mr Mazzucco prend vraiment ses téléspectateurs pour des lapins de 3 semaines.

QUESTION # 24 : "puisque le drapeau commence à bouger avant même que l'astronaute ne passe devant, ce qui exclut la possibilité d'un effet électrostatique aussi bien que celle d'un contact physique, pouvez-vous suggérer autre chose qu'un déplacement d'air pour expliquer l'oscillation du drapeau ?" et..

.. QUESTION # 25 : "étant donné que le drapeau bouge par deux fois, sans jamais être touché par personne, pouvez vous nous dire ce qui cause l'oscillation du drapeau?"

Réponse (valable pour les deux) : le fait que le drapeau commence à bouger avant que l'astronaute ne passe devant lui exclut le mouvement de l'air. En effet, un corps en mouvement déplace l'air latéralement, créant un sillage comme celui produit sur l'eau par un bateau en mouvement. Il est évident qu'une masse d'air se déplaçant latéralement ne pourrait jamais précéder l'astronaute, mais atteindrait le drapeau seulement après son passage. De plus, le fait que le drapeau continue d'osciller pendant un long moment exclut la présence d'une atmosphère qui amortirait les oscillations et arrêterait le drapeau au bout de quelques secondes.

Une charge électrostatique, en revanche, crée un champ électrique autour de l'astronaute, qui se déplace avec lui et le précède dans ses mouvements. Le drapeau, également chargé électriquement, peut donc interagir avec le champ électrostatique de l'astronaute avant que celui-ci ne soit passé à côté de lui. Il n'est pas vrai que les charges électrostatiques se dissipent (quoique en dise le narrateur du documentaire) : comme je l'ai précisé précédemment, le vent solaire ne dissipe que la charge accumulée par le frottement des bottes sur le sol (effet triboélectrique), mais les objets ont toujours tendance à acquérir une charge positive au soleil et une charge négative à l'ombre.

Mise à jour (2024) : À l'aide du logiciel de simulation de champ électrique Quickfield, une personne, sur internet, a créé une scène en 3D dans laquelle un astronaute se trouve à un mètre d'un drapeau, et a chargé une zone de 80 cm2 ; sur le bras de l'astronaute à -10 000 volts. Le résultat a montré que la présence de la charge sur l'astronaute produisait une force de 0,000002 Newton sur une zone sélectionnée de 9,3 cm2 ; dans le coin du drapeau. En utilisant la procédure décrite ici, cette personne a essayé de calculer l'effet de cette force sur le drapeau. Supposons que la force soit appliquée pendant une seconde, ce qui correspond à peu près au temps qu'il a fallu à l'astronaute pour passer. 0,000002 Newton pendant une seconde correspond à une impulsion de 0,000002 Newton-seconde. Comme impulsion/masse = vitesse finale - vitesse initiale, et que la vitesse initiale est nulle, il suffit de diviser cette impulsion par la masse de la petite section de drapeau pour trouver la vitesse en mètres par seconde à laquelle la section de drapeau aboutirait. En recherchant sur le net les caractéristique du drapeau, cette personne est tombée sur un qui est de la même taille et de la même matière (Nylon) que celui utilisé sur la Lune soit 91 cm par 152 cm (3 ft par 5 ft) et, selon la page web citée, il pèse 0,55 lbs, soit 249 g. 9,3 cm2 est 0,00067 fois plus petit que le drapeau complet, il faut donc réduire la masse par le même facteur pour trouver le poids du morceau de drapeau que nous examinons. Cela donne 0,167 g, ou 0,000167 kg. 0,000002Ns / 0,000167kg = 0,01 mètre par seconde, ou 1 cm par seconde. Ainsi, la surface de 9,3 cm2 ; du drapeau se serait déplacée de 1 cm par seconde après le passage de l'astronaute. C'est la vitesse à laquelle le morceau de drapeau se déplacerait si la force électrostatique était appliquée dans la direction opposée à la gravité de la Lune. Il est possible que la pièce se déplace plus rapidement dans une direction perpendiculaire à la direction de la gravité. Si l'astronaute avait une charge statique sur son bras, celle-ci ne resterait pas constante pendant la seconde qu'il lui a fallu pour passer le drapeau. Nous pouvons supposer que la charge était plus élevée lorsque l'astronaute l'a reçue initialement, et qu'elle a diminué lorsqu'il a passé le drapeau, mais qu'elle était encore suffisamment élevée pour produire le mouvement observé sur le drapeau. Il faut également tenir compte du fait que le morceau de drapeau pour lequel il effectue des calculs ne flottait pas librement, mais était attaché au matériau environnant, ce qui aurait créé une traînée. Cependant, le matériau environnant aurait également été soumis à une force provenant de la charge statique, le poussant dans une direction similaire à celle du morceau de drapeau que nous examinons, ce qui aurait réduit la traînée. Ces calculs prouvent qu'il est possible qu'une charge statique ait fait bouger le drapeau, malgré le vent solaire et sa tendance à dissiper les charges statiques. Les combinaisons des astronautes étaient recouvertes de téflon, qui a la particularité d'être très électronégatif, ce qui signifie qu'il a une forte tendance à acquérir des électrons d'autres matériaux, créant ainsi une charge statique négative. L'astronaute a dû toucher quelque chose en dehors du cadre pour provoquer ce phénomène, peut-être une pièce d'équipement métallique ou un outil. Le narrateur d'American Moon affirme que le drapeau dans la vidéo commence à bouger "avant que l'astronaute ne passe" et que cela ne peut pas être dû à l'électricité statique. C'est entièrement faux, une charge statique répulsive ferait bouger le drapeau avant l'astronaute. Le narrateur dit également que "la seule explication plausible à l'agitation du drapeau semble être un déplacement d'air causé par le passage de l'astronaute". Cette explication n'est pas vraiment plausible, car le drapeau commence à bouger avant que Scott ne l'atteigne. |

Une autre explication plus simple est possible. Le drapeau est poussé par les gaz émis par la combinaison et le PLSS des astronautes. En particulier, la combinaison A7LB peut émettre de l'oxygène à partir d'une soupape automatique (soupape de limitation de pression) située sur le bras gauche du commandant et sur la cuisse droite du pilote, et de la vapeur d'eau à partir du sublimateur du système de refroidissement, situé dans le sac à dos à la hauteur du cou de l'astronaute. Les deux jets de gaz sont discontinus, car ils varient en fonction des conditions de la combinaison et de l'astronaute : l'oxygène est émis lorsque la pression interne est excessive, la vapeur d'eau lorsque la chaleur est excessive. Cela expliquerait pourquoi le drapeau ne bouge pas à chaque fois qu'un astronaute se trouve à proximité, mais seulement dans certains cas, c'est-à-dire lorsque, par pur hasard, sa combinaison est en phase d'émission. Compte tenu des positions de la soupape et du sublimateur, il est facile d'imaginer que les gaz soient émis vers l'avant et latéralement, de manière à pousser le drapeau avant que l'astronaute ne passe à côté.

QUESTION # 26 : "étant donné que les astronautes se trouvent dans le LEM depuis au moins 15 minutes, et que personne d'autre ne peut avoir touché le drapeau, pouvez vous nous suggérer quelque chose d'autre qu'un déplacement d'air pour expliquer les différentes oscillations de ce drapeau?"

Réponse : Le drapeau de la mission Apollo 14 est peut-être le plus instable de toutes les missions. Celui qui est montré dans le film n'est qu'une des trois occasions où l'on peut observer non seulement une agitation du drapeau, mais aussi des rotations de la structure entière sur elle-même, sans que le drapeau ne soit touché. Toutefois, ces mouvements ne se produisent jamais au hasard, mais sont toujours liés à une activité des astronautes :

Temps mission 131:10:26 : la rotation du drapeau coïncide avec l'ouverture de l'écoutille du LM.

Temps mission 135:04:00 : le drapeau tourne lorsqu'un astronaute passe devant lui (cas déjà expliqué dans les réponses précédentes).

Temps mission 136:19:00 : les mouvements du drapeau, montrés dans le film, coïncident avec les ouvertures et fermetures répétées de la valve de dépressurisation et l'ouverture de l'écoutille.

Il est très difficile de croire qu'il s'agit de pures coïncidences, surtout si l'on considère que dans les enregistrements télévisés, à part les exceptions susmentionnées, le drapeau reste immobile pendant des heures, comme il se doit.

Analysons maintenant les deux objections d'American Moon.

Objection 1 : "tout d'abord, le gaz sortant se disperserait immédiatement dans le vide et ne pourrait pas créer les turbulences nécessaires au déplacement du drapeau."

Petite remarque personnelle : il est pour le moins singulier, voire cocasse, que, dans le même documentaire, il soit indiqué que le gaz se disperse immédiatement dans le vide et que, dans le même temps, le jet du moteur doive faire un trou dans le sable comme un souffleur de feuilles.

Bref passons..

Contre-argment : le concept de dispersion immédiate n'a pas de sens physique. Les mesures de la jauge cathode froide (Cold Cathode Gauge) démontrent que l'oxygène émis par le LM parvient à atteindre l'instrument à une distance de 160 m (bien qu'en cours de route il se raréfie fortement, ce qui est logique) ; plus encore, il parvient à toucher un drapeau à seulement 6 m. La quantité de gaz qui sort de la valve n'est pas élevée, initialement environ 80 g d'oxygène par seconde [source : "Apollo Operations Handbook - Lunar Module LM 10 and Subsequent - Volume I Subsystems Data", Grumman 1971, p 394], mais la faible masse est compensée par la très grande vitesse de sortie. En effet, compte tenu de l'extrême différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, où elle est pratiquement nulle, il se produit une situation particulière, connue en dynamique des gaz sous le nom d'écoulement restreint, dans laquelle le gaz sort de la valve à la vitesse du son (330 m/s, soit 1200 km/h) et continue à la même vitesse sans être perturbé, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère pour le ralentir. Même une petite quantité de gaz soufflée à une telle vitesse peut vraisemblablement fournir la poussée nécessaire pour déplacer le drapeau, et avec lui la tige horizontale qui le soutient, provoquant ainsi les mouvements visibles dans le film.

Le fait que le drapeau ne se trouve pas exactement devant la trappe n'est pas un problème. La théorie cinétique des gaz nous apprend que les molécules qui les composent, lorsqu'elles entrent en collision les unes avec les autres, ont tendance à s'éloigner les unes des autres. Par conséquent, une fois que le gaz est sorti de la soupape à la vitesse du son, il se dilate comme un ventilateur, frappant tout ce qui l'entoure. L'expansion ne se produit que dans les premiers instants qui suivent la sortie, puis les collisions entre les molécules deviennent plus rares et celles-ci se déplacent, en pratique, en suivant des trajectoires balistiques dominées uniquement par la gravité lunaire, dans ce que l'on appelle le flux moléculaire libre. Ce flux frappe le drapeau à la fois directement et après avoir rebondi sur le sol lunaire entre le LM et le drapeau.

Objection 2 : "deuxièmement, comme nous l'avons vu, le drapeau entre toujours initialement dans le champ de droite à gauche, c'est-à-dire qu'il se dirige d'abord vers le LEM et s'en éloigne ensuite. En aucun cas, donc, les gaz expulsés par le LEM ne pourraient attirer le drapeau vers le module lunaire lui-même."

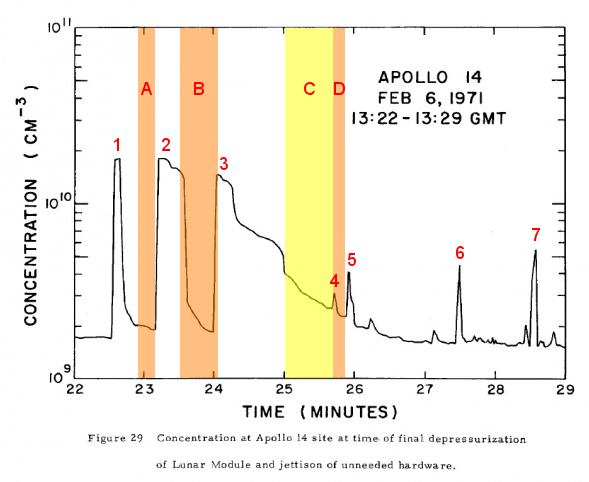

Contre-argument : pour répondre à cette objection, il est utile de comparer l'entrée du drapeau dans le champ avec la quantité de gaz expulsée par le LM, détectée par l'instrument Cold Cathode Gauge (la vidéo complète non coupée peut être trouvée).

Comme vous pouvez le constater, le drapeau n'est poussé hors du cadre que lors des pics de gaz, c'est-à-dire lors des deuxième et troisième dépressurisations et lors de l'ouverture finale de la trappe (pic 5). Au contraire, l'entrée du drapeau dans le cadre se produit lorsque le flux de gaz s'arrête (A et B) ou diminue (C). S'il s'agissait de simples mouvements d'air dans un décor terrestre, il s'agirait d'une coïncidence incroyable. L'explication la plus plausible est que, tant qu'il y a une poussée de gaz, le drapeau est incliné hors du cadre, mais lorsque le gaz cesse de souffler, la force de gravité tend à redresser le drapeau. Le cadre tordu cache la tige horizontale qui soutient le drapeau juste en dehors du cadre et donne l'illusion que le bord libre du drapeau se penche vers le LM.

L'entrée initiale et la sortie finale, ainsi que l'entrée après le pic 4, restent à expliquer. Nous savons que le drapeau peut tourner sur lui-même et s'arrêter dans différentes positions, en raison de la friction entre le mât et le sable. Les photos suivantes montrent la direction du drapeau avant et après la dépressurisation et l'ouverture de l'écoutille. De toute évidence, la petite explosion provoquée par l'ouverture finale de la trappe avec une dépressurisation incomplète (pic 5) a fait pivoter le drapeau dans sa position finale.

Nous savons également que le drapeau était planté plus ou moins obliquement vers le LM, comme le montre la photo suivante.

Une explication possible de l'entrée initiale dans le cadre est la suivante : le drapeau est hors cadre, toujours en équilibre instable, où la force de gravité tend à faire tourner toute la structure vers le LM, alors que le frottement statique avec le sable s'oppose à cette rotation. La première dépressurisation (pic 1) pousse le drapeau et met sa structure en mouvement. Lorsque la vanne est fermée, le drapeau est probablement encore en mouvement et, comme la friction dynamique est inférieure à la friction statique, la gravité l'emporte et parvient à faire pivoter le drapeau vers le LM, qui finit par entrer dans le cadre. Même dans le cas de la première petite explosion liée à l'ouverture de la trappe (pic 4), on peut faire l'hypothèse qu'elle déplace le drapeau de l'équilibre instable dans lequel il se trouve sur le bord du cadre et que la gravité le fait tourner vers le LM.

QUESTION # 27 : "étant donné que d'après la NASA, "il n'existe aucune méthode pratique pour se protéger des dégâts dus aux radiations cosmiques" (1), et que "ce facteur de dégradation doit être accepté"(2), où peut-on voir des dégâts, significatifs mais acceptable, qui auraient dû affecter les pellicules des photos??"

Réponse : les deux affirmations du questionnement sont tirées du rapport intitulé : "Development of Skylab environmental protection for photographic film de W. C. Askew, et al 1971" cela concerne les pellicules photographiques utilisées dans le cadre d'expériences menées sur la station spatiale Skylab. Dans le résumé du rapport, il est indiqué que la pellicule sera exposée aux radiations de l'espace "pendant une période pouvant aller jusqu'à 230 jours". Aussi mauvaise qu'elle soit en matière de recherche, l'équipe de chercheur d'American Moon doit savoir que les missions Apollo n'ont pas duré 230 jours. Les conclusions du rapport Skylab ne sont donc pas nécessairement applicables à Apollo.

Une autre raison pour laquelle les conclusions du rapport ne s'appliquent pas à Apollo est que, comme l'indique le rapport à la page 7, "les particules les plus préoccupantes sont celles qui sont piégées dans le champ magnétique de la Terre". Bien que Skylab ait été touché par les rayons cosmiques (c'est indéniable), ce sont les particules de la magnétosphère terrestre (les ceintures de Van Allen) qui étaient les plus préoccupantes, puisque la station y était exposée de manière répétée au cours de ses orbites. L'équipe "scientifique" d'American Moon donne la fausse impression que le rapport ne parlait que des rayons cosmiques lorsqu'il mentionnait des dommages "graves" aux pellicules photographiques. En fait, les rayons cosmiques n'étaient même pas la préoccupation première des auteurs du rapport.

MAIS..

Petit rappel : Il faut savoir que la dose de rayonnement pour une année sur la Lune se situe entre 110 mSv et 380 mSv. Sur Terre, cette dose est de 2,4 mSv, ou plus, selon l'endroit où l'on se trouve. |

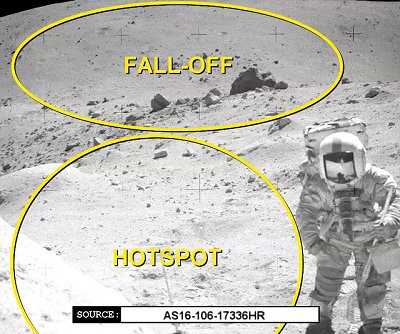

La dégradation des films existe bel et bien et a été mesurée par la Division de la technologie photographique (Photographic Technology Division) de la NASA, composée de cinq bureaux chargés de développer et de dupliquer les films le plus fidèlement possible aux originaux. Rappelons que, outre un faible pourcentage de photographies distribuées à des fins de propagande, des milliers de photographies à haute valeur scientifique ont été prises au cours du programme Apollo, sur lesquelles des mesures photométriques ont également été effectuées. Il était donc important de déterminer la dégradation causée par l'environnement spatial.

La meilleure façon d'obtenir une mesure précise de la dégradation due aux radiations était de comparer chaque film lunaire avec un film témoin équivalent, resté entre-temps à Houston, et un troisième film exposé aux radiations en laboratoire, qui servait à déterminer la relation entre dégradation et dose absorbée. De cette façon, sur les films d'Apollo 16, par exemple, une dégradation équivalente à une dose absorbée d'environ 0,8 rad (soit 8 mSv pour millisievert actuel) a été identifiée [source : "Apollo 16 Photographic Standards Documentation" de Paul F. Bourque, 1972, pp. 20-22].

En résumé, les quelques jours passés en orbite lunaire ou à sa surface auraient fait vieillir le film en raison d'un rayonnement compris entre 50 et 150 jours par jour en orbite au maximum, ce qui équivaudrait à un film vieilli de quelques années au maximum.

Depuis 2015, des scans des films originaux d'Apollo 7 et plus, réalisés par le Johnson Space Center, sont disponibles sur Flickr. Ils présentent des caractéristiques typiques de la dégradation par rayonnement : contraste réduit et couleur verdâtre dans les ombres. Les films originaux ont été stockés dans une chambre froide à -18°C pour éviter les effets de la dégradation thermique, mais cela ne les a malheureusement pas protégés du bruit de fond radioactif naturel, qui a continué à dégrader lentement les émulsions depuis lors.

La dégradation visible sur les scans est donc certainement plus importante que celle qui était présente sur les films revenant de la Lune, mais elle est encore suffisamment légère et homogène pour être éliminée en augmentant le contraste et en corrigeant les couleurs. Ces corrections ont également été effectuées à l'époque par la division de la technologie photographique, lors de la phase de tirage et de duplication des films. C'est pourquoi aucun signe de dégradation n'est visible sur les photos publiées.

Les missions lunaires ne sont certainement pas un cas isolé. Par exemple, Apollo 6 a été lancé sans équipage sur une orbite elliptique à travers les ceintures de Van Allen et a absorbé une dose de 1,31 rad ["Apollo 4 and 6 Radiation Analysis", T.T. White & A.C. Hardy 1970], la plus élevée de toutes les missions Apollo. Pourtant, les photos prises par la caméra automatique embarquée n'apparaissent pas du tout floues. Les ingénieurs photographes de la NASA ont même réussi à corriger certaines photos sous-exposées, rendant visibles les détails dans les ombres ["Apollo AS-502 Mission Data and Information List", 70mm Color Photography , 1968, p 11], ce qui prouve que la dégradation a dû être très faible. Un autre exemple est celui des photos apparemment parfaites prises par Gemini 10 qui, après avoir traversé trois fois l'anomalie de l'Atlantique Sud à très haute altitude, a absorbé une dose de 0,75 rad [Gemini X Mission Report, 1966, p 7-49], supérieure à celle de la plupart des missions Apollo.

QUESTION # 28 : "étant donné que ceci est le résultat de l'impact de rayons cosmiques sur une pellicule à l'intérieur de la magnétosphère, où les radiations sont atténuées par rapport à l'espace ouvert, pourquoi sur les photos lunaires ne voit-on aucun dommage créé par ces radiations?"

Réponse : la prise de vue présentée n'est pas issue d'une pellicule photographique "classique" mais d'une émulsion nucléaire, créée spécifiquement pour révéler les traces du passage de particules chargées. Il s'agit toujours d'une émulsion de cristaux de sel d'argent en suspension dans un gel, mais par rapport à un film photographique, elle présente trois différences fondamentales : elle contient 8 fois plus de sel d'argent, elle est entre 10 et 100 fois plus épaisse et ses cristaux sont plus petits et plus uniformes [source : "Emulsion Detectors", p 13 de M. Fatih Bay] . Après le développement, les traces des particules ne sont visibles qu'au microscope.

Dans les films photographiques, l'émulsion est trop fine et les cristaux sont trop grands, de sorte que même au microscope, il devient impossible de voir les trajectoires des particules. Au niveau macroscopique, cependant, l'effet des rayons cosmiques est similaire à celui de tous les rayonnements ionisants : un trouble général avec une réduction du contraste, une augmentation de la granulation dans les ombres avec la perte possible de détails, et l'altération des couleurs (pour les films en couleur) [source : "Development of Skylab Environmental Protection for Photographic Film", 1971, p 4 de W. C. Askew] [source : "The Effects of Space Radiation on Flight Film", 1995, p 1 de M. H. Holly] . L'ampleur de la dégradation dépend toutefois de plusieurs facteurs, tels que le type d'émulsion et le type, la qualité et la quantité de rayonnement [source : "Space Radiation Hazards to Project Skylab Photographic Film - Phase II", 1971, p.19 de CW Hill et CF Neville] .

Mise à jour (2023) : je reviens une minute sur la présentation par le narrateur d'American Moon au minutage 2:25:53, d'un extrait d'un film éducatif des années 60 (dont on ne connait pas le titre) sur le : Je suis allé rechercher un document PDF intitulé "Cosmic-Ray Monitoring of the Manned Stratolab Ballon Flights" par Herman Yagoda sur le projet Stratolab, un programme de ballons habités à haute altitude parrainé par la marine américaine dans les années 1950 et au début des années 1960. (tiens donc? Pile-poil la bonne époque...) Dans un précédent article intitulé "The tracks of nuclear particles" toujours de Herman Yagoda (de 1959, soit 1 an auparavant), il est écrit : "At best the search for particle trakcs in emulsions is slow, tedious work. It take many hours or days of poring over the photographic plate with a microspcope to find and trace the faint lines of silver grains." "Dans le meilleur des cas, la recherche de traces de particules dans les émulsions est un travail lent et fastidieux. Il faut des heures, voire des jours, pour examiner la plaque photographique à l'aide d'un microscope afin de trouver et de tracer les lignes ténues des grains d'argent." Ah oui, en effet, ils peuvent bien zoomer pour voir les effets sur un film argentique tel que présenté dans l'extrait. (cela arrange bien le narratif de Mr Mazzucco que de ne pas avancer la taille réelle des fameuses traces). Mise à jour 2 (01/11/2024) : le titre de la vidéo éducative, d'où est tirée l'extrait vidéo présenté dans le doucmentaire à partir de 2:25:53, est : "Science In Action : Earth's Radiation Belts" à partir du minutage 9:29, trouvable sur YT. |

QUESTION # 29 : "étant donné que ceci est les résultat d'un simple passage sous un scanner à rayons X, pouvez vous expliquer pourquoi sur les pellicules photo des missions Apollo, qui sont restées exposées jusqu'à 8 h aux radiations, on ne distingue aucun signe visible de granulation?"