LES EXPÉRIENCES EN MICROGRAVITÉ

Plusieurs expériences en microgravité (Experiment Operation During Apollo IVA at 0-g) ont été menées au cours de certaines missions Apollo, principalement durant les phases de transit translunaire et transterrestre.

VOLS APOLLO 11, 12, 13 ; 14, 15, 16, 17

Coffret d'expériences sur les flashs lumineux : cette expérience visait à étudier les éclairs lumineux perçus par les membres d’équipage, attribués à l’interaction de particules chargées à haute énergie (protons, ions lourds) avec la rétine ou le nerf optique. Ce phénomène, observé principalement lors des phases de croisière hors magnétosphère terrestre, a permis d’identifier l’impact des rayonnements cosmiques sur l’organisme humain en apesanteur.

Un phénomène lumineux bien réel.. Depuis Apollo 11, tous les membres d’équipage ont observé des flashs lumineux lorsqu’ils étaient dans l’obscurité ou lorsqu’ils fermaient les yeux, aussi bien durant le trajet aller-retour vers la Lune que sur la surface lunaire ou en orbite autour de celle-ci. Lors de la mission Apollo 14, un programme d’observation structuré a été mis en œuvre pour tester les différentes hypothèses sur l’origine de ces flashs. Il a été constaté que des flashs pouvaient être perçus, yeux ouverts ou fermés, lorsque la cabine était plongée dans l’obscurité. Les astronautes ont également découvert qu’il n’était pas nécessaire d’avoir une vision adaptée à l’obscurité pour les percevoir. Cela tend à indiquer que la radiation de Tcherenkov, produite par le passage de rayons cosmiques énergétiques à travers le globe oculaire – explication jusqu’alors la plus largement admise – ne serait probablement pas la cause principale (ni unique) de ces phénomènes lumineux, car la lumière émise par ce mécanisme est très faible. Une partie des flashs observés dans l’espace pourrait être due à une interaction directe par ionisation des rayons cosmiques avec la rétine. |

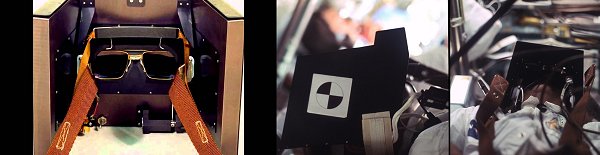

Un système fut mis au point pour les missions Apollo 16 et 17 afin d’obtenir, pour la première fois, un enregistrement physique direct des particules de rayonnement cosmique incident, permettant ainsi une corrélation avec les témoignages des membres d’équipage relatifs aux flashs lumineux. Ce système de mesure est désigné sous le nom de Apollo Light Flash Moving Emulsion Detector (ALFMED).

L’ALFMED était un dispositif électromécanique de type casque, conçu pour maintenir des émulsions sensibles au rayonnement cosmique autour de la tête du sujet testé. Il permettait d’obtenir un enregistrement physique direct des particules cosmiques traversant les plaques d’émulsion, puis la tête du sujet. L’appareil contenait deux ensembles de plaques de verre, enduites sur leurs deux faces d’émulsion nucléaire, montées dans une structure de protection. Un premier ensemble de plaques était fixé à l’intérieur du casque et entourait l’avant et les côtés de la tête. Un second ensemble, de conception similaire, était placé à l’extérieur, parallèlement aux plaques fixes internes, et pouvait être déplacé à une vitesse constante de 10 µm/s par rapport à ces dernières, offrant ainsi une résolution temporelle des événements à la seconde près. Le temps de translation total disponible était de 60 minutes, après quoi les plaques mobiles pouvaient être ramenées à leur position initiale de référence.

APOLLO 14

Démonstration de moulage composite

Cette expérience visait à étudier la solidification, en microgravité, de mélanges non miscibles.

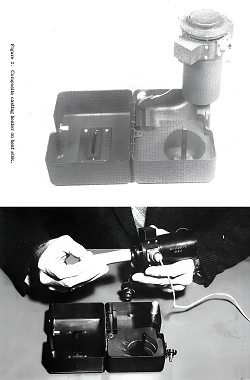

L’équipement comprend un appareil de chauffage électrique, sa boîte de rangement faisant également office de puits de chaleur pour refroidir les échantillons avant leur manipulation, ainsi que 18 échantillons scellés hermétiquement dans des capsules métalliques. Ces capsules étaient stockées dans un sac en tissu bêta, de type cartouchière.

Onze échantillons, composés de diverses substances non miscibles, ont été chauffés, puis mélangés par agitation (certains avaient été prémélangés), avant de se solidifier par refroidissement en microgravité. Le traitement s’effectuait dans une petite chambre de chauffage, en vue d’analyses effectuées après le retour sur Terre. Les examens en laboratoire, notamment par rayons X, ont révélé que les mélanges obtenus en apesanteur étaient plus homogènes que ceux réalisés avec les mêmes matériaux sur Terre.

Composants de l'expérience sur les composites

L'expérience est installée de la manière suivante :

• Ouverture de la boîte de rangement ;

• Raccordement du câble d'alimentation ;

• Positionnement de l'unité dans le tunnel d'amarrage avec un ressort ;

• Installation d'une broche d'extraction.

Après l'installation de l'unité, chaque capsule était insérée dans l’appareil de chauffage, chauffée pendant un temps défini jusqu’à fusion du contenu, éventuellement agitée pour favoriser le mélange, puis refroidie en plaçant l’ensemble sur le puits de chaleur. La moitié droite de la boîte de rangement était constituée d’un bloc massif en aluminium usiné destiné à entrer en contact avec les capsules.

Aucun problème n’a été signalé concernant l’équipement ou les procédures. Le CSM devait sortir du mode de contrôle thermique passif (PTC, ou mode « barbecue ») pour permettre l’exécution de l’expérience. Faute de temps suffisant hors de ce mode, seuls 11 des 18 échantillons ont pu être traités. Le dernier échantillon a été soumis à quelques impulsions des moteurs RCS pendant sa phase de refroidissement.

Électrophorèse (séparation de molécules par champ électrique)

Cette expérience visait à étudier la séparation de molécules organiques soumises à un champ électrique en microgravité.

De nombreuses molécules organiques dissoutes dans une solution aqueuse migrent lorsqu’un champ électrique est appliqué. Comme ces molécules se déplacent à des vitesses différentes selon leur nature, elles tendent à se séparer. Sur Terre, la gravité et la convection thermique peuvent perturber cette séparation lorsque la densité de la solution varie en fonction de la concentration des espèces dissoutes. Une petite unité a été utilisée pour démontrer l’effet de la microgravité sur la séparation de trois mélanges types de molécules de masses molaires très différentes :

1) un mélange de colorants organiques rouge et bleu ;

2) de l'hémoglobine humaine ;

3) de l'ADN extrait de sperme de saumon.

L’expérience se compose de quatre sous-ensembles :

1) Un boîtier métallique de sécurité et de confinement, équipé d'un regard ~ 5 x 7,6 cm ;

2) Un système comprenant une pompe pour faire circuler l’électrolyte, un éclairage fluorescent pour visualiser les tubes, et un redresseur/doubleur de tension ;

3) Les cellules d’électrophorèse, intégrées dans un bloc de polycarbonate (12,7 × 7,6 × 1,27 cm), comprenant trois canaux forés dans la longueur pour accueillir des tubes à essai de 0,63 cm de diamètre. Le liquide contenu dans les cellules était maintenu par des membranes de cellulose aux extrémités (pores de 4 à 5 microns), isolant ainsi les électrodes des échantillons ;

4) Un système de circulation de l’électrolyte à travers les six compartiments des électrodes. Durant l’opération, les électrodes étaient continuellement rincées par un flux d’électrolyte identique au solvant utilisé, ce qui permettait de maintenir un pH constant par échange entre les compartiments de l’anode et de la cathode, et d’éliminer les gaz produits au voisinage des électrodes.

L’unité comportait deux interrupteurs : l’un pour la mise en marche (ON/OFF), l’autre pour le contrôle de l’éclairage (OFF/BLANC/UV).

Les échantillons étaient injectés dans les tubes à l’aide d’une vanne coulissante. L’évolution de l’électrophorèse était enregistrée par une série de photographies prises toutes les 2,5 à 5 minutes à travers le hublot, à l’aide d’un appareil Hasselblad 70 mm. La durée totale de l’expérience était de 57 minutes.

L’analyse post-mission des clichés a montré que les colorants rouge et bleu s’étaient séparés plus nettement qu’en conditions terrestres, conformément aux attentes. En revanche, la séparation de l’hémoglobine et de l’ADN n’a pas pu être détectée.

L’examen de l’appareil après le vol a révélé que les échantillons n’avaient pas été correctement injectés, en raison d’un dysfonctionnement de la vanne coulissante. De plus, les solutions d’hémoglobine et d’ADN étaient contaminées par des bactéries qui avaient consommé les molécules organiques avant que l’appareil ne soit activé.

Flux de chaleur et convection

Étude de l’écoulement convectif et du transfert de chaleur induit par la tension superficielle.

Trois types distincts de cellules d’essai — radiale, à flux et zonale — ont été utilisés pour observer directement les phénomènes de convection ou en détecter les effets thermiques en mesurant les déplacements de fluide. Chaque cellule contenait un petit élément chauffant alimenté en courant continu 28 V par le système électrique du vaisseau spatial. Sept essais ont été réalisés, chacun durant entre 10 et 15 minutes. Les données ont été enregistrées à l’aide d’une caméra d’acquisition de données 16 mm (Data Acquisition Camera ou DAC).

Les flux thermiques ont été visualisés au moyen de bandes à cristaux liquides thermochromiques, et les variations de couleur ont été filmées avec la DAC. Il a été démontré que la tension superficielle peut générer des cellules de Bénard dans un liquide, indépendamment de la convection gravitationnelle.

• Cellule radiale : cellule circulaire remplie de CO2 utilisée pour étudier les transferts de chaleur radiaux. Il s’agissait d’un récipient cylindrique peu profond avec un élément chauffant en son centre, recouvert d’un film plastique enduit de cristaux liquides servant à indiquer les variations de température.

• Cellule de modèle de flux : destinée à étudier l’écoulement convectif dans une fine couche d’huile, induit par des variations thermiques de la tension superficielle. C’était un récipient en aluminium peu profond chauffé de manière uniforme par la base. Des couches minces de Krytox ® (chargées de paillettes d’aluminium pour en améliorer la visibilité) étaient exposées à l’atmosphère de la cabine, ce qui les rendait libres de toute contrainte.

• Cellules zonales : deux cylindres transparents dotés d’un élément chauffant axial, l’un rempli d’eau, l’autre d’une solution sucrée. Des bandes de cristaux liquides placées le long de l’axe central et à la surface ont permis de visualiser la convection en observant les motifs colorés révélant les transferts thermiques.

Démonstration de transfert de liquide

Étude de l'influence de différentes conceptions de réservoirs sur le pompage de liquides en microgravité.

L’expérience mettait en œuvre deux ensembles de réservoirs : l’un équipé de chicanes, l’autre non. L’unité mesurait environ 25 × 15 × 3 cm (estimation fondée sur une photographie), et comprenait également une petite pompe à main et deux tubes en plastique.

Les réservoirs avaient un diamètre de 10,16 cm et leurs faces planes étaient espacées de 0,635 cm. Chaque réservoir comportait deux orifices opposés à 180°. Les parois planes étaient transparentes afin de permettre l’enregistrement visuel de l’expérience.

La pompe, à piston, produisait une surpression d’un côté et une dépression de l’autre, et pouvait être actionnée dans les deux sens. En reliant les tuyaux aux orifices de chaque réservoir, le système formait un circuit fermé. Les tuyaux, dimensionnés pour assurer une friction adéquate au niveau de la pompe et des raccords de réservoirs, pouvaient être facilement déplacés pour réaliser des transferts de liquide entre les réservoirs avec ou sans chicanes.

Comme prévu, le transfert de liquide entre les réservoirs dépourvus de chicanes n’a pas abouti. Des débits différents ont été obtenus en variant la vitesse de rotation de la manivelle. En revanche, les transferts effectués entre les réservoirs munis de chicanes ont permis de démontrer l’efficacité de deux configurations différentes. L’expérience a clairement montré que l’ajout de chicanes adaptées dans un réservoir en microgravité permet l’expulsion positive du liquide en exploitant les propriétés de tension superficielle du fluide. L’introduction du liquide dans le réservoir de réception s’est également révélée efficace, sans perte de fluide, grâce à une bonne évacuation des gaz.

Un astronaute actionnait la pompe à main pour transférer le liquide d’un réservoir à l’autre, tandis qu’un second enregistrait l’expérience soit avec un appareil photo, soit avec la caméra vidéo embarquée. L’expérience a été réalisée au moins deux fois, la première ayant été filmée en direct à la télévision.

Lors de la prise de vues avec l’appareil photo, une plus grande quantité de bulles a été observée par rapport à la première séance.

APOLLO 16

Électrophorèse ou séparation par électrophorèse

L’expérience menée à bord d’Apollo 16 a permis de démontrer l’électrophorèse de particules non biologiques, de grande taille et de densité élevée, dans le but d’évaluer le potentiel de cette méthode pour la séparation de particules biologiques telles que des cellules vivantes.

L’appareil comprenait trois colonnes de séparation :

L’une contenait un mélange de particules de latex de polystyrène monodispersées de 0,2 et 0,8 micron de diamètre.

Les deux autres colonnes contenaient chacune des particules d’un seul diamètre, afin de fournir des données de comparaison.

L’unité avait des dimensions et une masse comparables à celle utilisée lors de la mission Apollo 14, bien que plusieurs modifications aient été apportées afin d’obtenir un volume de données accru. Les particules étaient retenues à la membrane la plus proche de la cathode par un film de Kapton.

Les compartiments de forme discoïde avaient un diamètre inférieur à celui des tubes afin que l’introduction initiale des particules et le processus d’électrophorèse s’effectuent au centre inférieur des cellules, à l’écart des parois. Des photographies automatiques ont été prises toutes les 20 secondes durant le déroulement de la séparation.

L’expérience fut réalisée par le CMP Thomas K. Mattingly. Une durée d’une heure était prévue, mais elle fut exécutée à trois reprises en environ 30 minutes. Le CMP secoua l’unité pour tenter de déplacer des bulles, puis dut attendre leur immobilisation. Celles-ci ne se déplacèrent pas. Le film de Kapton a ensuite été tiré lentement à travers l’interface échantillon/tampon de chaque chambre, simultanément. Les prises de vue automatiques se poursuivaient à intervalles de 20 secondes.

L’unité d’Apollo 16 disposait également d’un commutateur permettant d’inverser la polarité de la tension. Lors de la mission, le CMP réalisa des observations détaillées et les transmit au sol (transcription, note de service, référence). Le reste de la procédure était semblable à celle de l’expérience d’Apollo 14.

Le système électrique délivrait une tension de 300 V en courant continu aux électrodes de séparation. L’équipage était protégé contre cette tension. La consommation totale de l’unité était de 32 watts.

Une photographie de l’expérience d’électrophorèse à bord d’Apollo 16 (AS-16-104-17011) montre un thermomètre et une montre accompagnant les trois tubes de séparation. Les trois autres cadrans visibles sont des ampèremètres, un pour chaque tube.

APOLLO 17

Flux de chaleur et convection

Cette expérience est une version modifiée de la démonstration réalisée lors d’Apollo 14. Elle comprend trois essais expérimentaux distincts. Les données ont été collectées à l’aide d’une caméra d’acquisition de données 16 mm ainsi que par des observations de l’équipage, dont la qualité a été excellente.

Le premier test portait sur un modèle de flux visant à étudier la convection induite par des gradients de tension superficielle. Ces gradients résultent du chauffage d’une fine couche de liquide, produisant des motifs cellulaires connus sous le nom de cellules de Bénard. L’appareil consistait en une casserole ouverte en aluminium de 7 cm de diamètre, équipée d’éléments chauffants électriques fixés sous sa partie inférieure. L’absence de couverture permettait la formation d’une interface air/liquide. Le liquide utilisé était de l’huile Krytox® contenant 0,2 % de poudre fine pour améliorer la visibilité. Le fluide était introduit dans le moule via un système de robinet et de pompe. Des chicanes installées autour de la périphérie intérieure de la casserole maintenaient une profondeur de liquide contrôlée à 2 ou 4 millimètres. Ces chicanes avaient été reconçues après la mission Apollo 14 afin d’assurer la présence d’une couche d’huile au fond de la casserole. Lors de la démonstration d’Apollo 14, le liquide avait tendance à adhérer aux parois de la casserole. Pour Apollo 17, l’essai a été réalisé deux fois : une fois avec une profondeur de liquide de 2 millimètres, puis une fois avec une profondeur de 4 millimètres.

Le liquide contenait des bulles qui ne furent pas aisément dissipées par agitation. À la profondeur de 2 millimètres, la convection s’est déclenchée en quelques secondes après l’application de la chaleur, alors que sur Terre, le temps moyen de réaction est d’environ 5 minutes. Le liquide, confiné par les chicanes périphériques, adoptait une forme convexe rappelant celle d’une lentille parfaite. La surface était observée sans ondulation, et l’épaisseur au centre était environ deux fois la hauteur de la chicane de 2 millimètres. Les cellules de Bénard formées à 2 millimètres présentaient une organisation moins régulière et symétrique qu’au sol. Les motifs atteignirent un état d’équilibre en environ 7 minutes. Dans l’essai avec une profondeur de 4 millimètres, les cellules étaient plus grandes et plus régulières, mais elles ne parvinrent pas à un état stationnaire durant les 10 minutes de chauffage.

Le second essai, dit « chauffage de la cellule radiale », visait à étudier le flux de chaleur et la convection dans un gaz confiné en conditions de faible gravité. Il s’agissait d’un cylindre contenant de l’argon, de 6 cm de diamètre et 2 cm de longueur, initialement sous une pression proche de 1 atmosphère. La chaleur était appliquée par un élément chauffant situé au centre de la cellule. La distribution et les variations de température furent suivies au moyen de bandes à cristaux liquides, changeant de couleur en fonction de la température, ce qui indiquait le bon fonctionnement de l’expérience.

Le troisième essai, appelé « cellule chauffante linéaire », devait examiner le flux de chaleur et la convection dans un liquide en microgravité. Cette démonstration utilisait un conteneur cylindrique en verre de 3 cm de diamètre et 9 cm de long, rempli d’huile Krytox ®. Un élément chauffant en forme de disque était placé à une extrémité du cylindre. Les variations de température étaient contrôlées par des bandes à cristaux liquides. Quelques particules de magnésium dispersées dans le liquide facilitaient l’observation des mouvements. Les changements de couleur des bandes indiquaient la bonne opération de l’essai.

Lors du trajet trans-lunaire, la première des deux démonstrations d’environ 40 minutes a débuté à 00:33 GMT le 12 septembre 1972. La seconde a commencé 2 heures et 20 minutes plus tard. Le liquide fut rempli dans le récipient en tournant une molette d’un certain nombre de tours. En raison de la présence de bulles, une quantité supplémentaire d’huile dut être ajoutée en continuant à tourner la molette. Cette opération a pu entraîner une surface convexe trop prononcée. Par conséquent, la profondeur exacte des fluides n’était pas précisément connue. Entre les deux sessions, l’expérience a été réorientée de manière que la cellule radiale soit perpendiculaire à l’axe du vaisseau spatial plutôt que parallèle. Ce changement n’a toutefois pas semblé affecter significativement les résultats.

Apollo IVA : Apollo IntraVehicular Activity pour activités intravéhiculaires.

retour menu

Texte de Paul Cultrera, tous droits réservés.