Le COMMAND SERVICE MODULE qu'est ce que c'est ??

Nom : Command Service Module (contraction : CSM)

Fonction : vaisseau d'exploration spatial.

Donneur d'ordres : l'état fédéral US via la NASA (National Aeronautics and Space Administration).

Constructeur : North Américan Aviation (NAA), Donwey, banlieue de Los Angeles, Californie, USA.

Nationalité : Américaine.

- date du 1er essai (en vol) : le 13 mai 1964 (vol Little Joe *, test du système d'éjection du CM *)

- date du 1er vol orbital (automatique) : le 28 mai 1964 ( vol Saturn I , SA 6, CSM Boilerplate 13, Block I)

- date du 1er vol orbital (habité) : le 11 octobre 1968 (vol Saturn Ib , CSM 101 Block II, Apollo 7)

- dernier vol : vol en commun Apollo Soyouz, programme ASTP (Apollo , Soyouz , Test , Project) le 15 juin 1975.

- nombre de vols : 23, dont 15 habités.

- utilisation principale : orbite terrestre et lunaire.

SON RÔLE

Dans l'esprit de ses concepteurs le CSM (Command Service Module , pour module de commande et de service) devait permettre (en théorie puis en pratique) la survie de son équipage dans l'environnement du vide spatial, pour une durée approximative d'une quinzaine de jours (le temps d'un trajet de la Terre à la Lune, plus 3 à 4 jours pour l'exploration de sa surface) et de le ramener sain et sauf sur son point de départ.

Cela nécessitait un véhicule polyvalent (le train spatial CSM+LM) qui restait suffisamment léger pour être mis en orbite par les fusées existantes de l'époque : le problème s'apparentait à vouloir créer un véhicule sous marin (CSM) et tout terrain (LM) pouvant également être un avion (CSM) et qui pourrait être remorqué (le LM) par une coccinelle (le CSM).

Le CSM était constitué de 2 modules :

- le CM (Command Module pour module de commande)

- le SM (Service Module pour module de service ou compartiment des servitudes)

en ce qui concerne les modules, chacun avait son propre rôle :

- le CM, la seule partie du vaisseau Apollo pressurisé (en dehors du LM ) devait servir à la fois de poste de pilotage, centre de communications, labo, bureau, cuisine, salle de bain, wc, chambre à coucher, salle de sport, de détente, studio télé, et infirmerie, le tout dans un peu moins de 6 m3 pour 3 personnes : un agencement intérieur qui constitue une combinaison compacte, mais efficace.

Un membre de l'équipage (pilote du CM) y restera toute la durée de la mission, tandis que ses deux coéquipiers, commandant de bord et pilote du LM (Lunar Module pour module lunaire) iront explorer la lune…

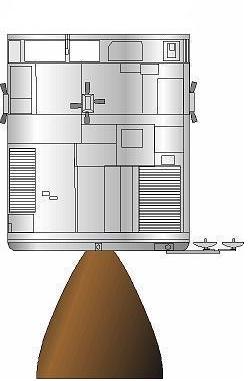

- le SM quand à lui, était le "grenier" et la salle des machines des astronautes. Il stockait et fournissait les consommables (oxygène, hydrogène, eau, carburant et oxydant), l'énergie électrique (piles à combustible, au nombre de 3) et motrice (SPS, System, Propulsion, Service, pour système de propulsion du module de service), il pourvoyait ainsi, aux corrections de trajectoires, le freinage sur orbite (insertion et satellisation autour de la lune), l'accélération finale permettant de revenir sur Terre.

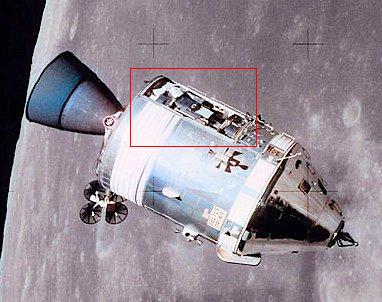

Il était aussi équipé, de 4 groupes de quadruples moteurs qui formaient le système RCS (Reaction Control System, pour système de contrôle par réaction : tangage, lacet, roulis pouvant jouer sur l'orientation du vaisseau dans l'espace), d'un mat équipé de 4 antennes paraboliques (de 78 cm de diamètre chacune), monté à sa base, ainsi que par la suite, d'une baie à équipements (expériences et appareils de prise de vue) lors des missions de type J.

L'ensemble que formaient ces 2 modules représentait le 1er vaisseau spatial interplanétaire terrestre.

Le CM était la seule partie du vaisseau récupérée à la fin du périple.

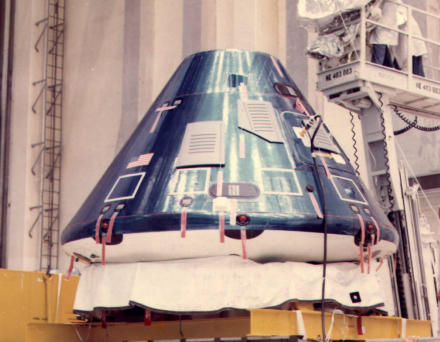

l'ensemble CSM se représente par 3 éléments distincts :

- La tuyère d'éjection des gaz, du SM (appelée la « cloche »), d'une hauteur de 2,70 m.

- Le SM , un cylindre trapu d'environ 5m de longueur et 3,93 m de diamètre.

- Le CM , un tronc de cône qui se trouve au sommet de l'ensemble avec une base de 3,93 m de diamètre et une hauteur de 3,65 m.

Le CSM fut développé pour des missions sur orbite terrestre et lunaire.

Il eut 3 phases de développement pour ce vaisseau.

Un peu d'histoire…

La NAA (pour North Américan Aviation) entreprit le développement et la fabrication de 49 modules de commande et de service habité et non habité, 30 Boilerplates (véhicule de test d'ingénierie), et 23 maquettes à échelle réelle. NAA a aussi réalisé les adaptateurs LM SLA, à savoir 5 systèmes de fixation, 4 simulateurs, 3 modèles d'évaluation, 5 modèles d'entraînement, 2 SLA divers et les équipements de soutien au sol.

Le tout pour un montant total de 3 300 000 000 $ (au 31 juillet 1970), contrat passé entre la NAA et le Manned Spacecraft Center (centre des vols habités, Houston) de la NASA.

Le saviez-vous ?? Définition de "block" : le concept de changement de block, qui consiste en un programme en trois phases, est utilisé pour décrire le développement et les objectifs du programme Apollo. |

Le Block 0, ou première phase, comprend le programme "boilerplate", qui vise à soutenir le développement du système à un stade précoce. Les boilerplates sont des engins spatiaux de préproduction similiaires à leurs homologues de production en termes de forme, de taille, de masse, de solidité structurelle et de centre de gravité. Cette phase comprend également les essais d'impact sur terre et sur l'eau, de récupération en parachutes, de requalification, des tests de flottaison, d'inflammabilité, de dynamique, d'abandon sur l'aire de lancement, en haute altitude, en vol transsonique, pendant la phase Max Q, validation de la tour de sauvetage (vols Little Joe), tests de tous les équipements, développement du lanceur et contribue à la progression des capacités d'Apollo.

Le Block I, ou phase 2, marque le début du programme de développement des vaisseaux CSM, LM et du SLA. Il démontrera que le système est opérationnel à un stade précoce, y compris tous les abandons, la récupération au sol et dans l'eau, et la compatibilité avec le lanceur Saturn IB. Il contribuera également à la formation des équipes opérationnelles pendant la vérification, le lancement, les fonctions du réseau des vols spatiaux habités (MSFN), la récupération et l'analyse du vol.

Mais à la suite d'un violent incendie (de ce que devait être le premier vol orbital, Apollo I), qui se déclara le 27 janvier 1967, lors d'une simulation de pré-lancement sur l'air de lancement 34, et coûta la vie de l'équipage : Virgil « Gus » Grissom commandant de bord, Edward White pilote du CM , et Roger Chaffee pilote du LM , on entrepris alors de nombreuses modifications sur une période de 21 mois (7 mois d'enquête et 15 mois de reconstruction avec de nouveaux tests). Au total 1697 modifications seront proposées et 1341 approuvées.

150000 ouvriers vont travaillés à l'application de ces modifications. Jusqu'à 2582 substances combustibles (dans une atmosphère d'oxygène pure) seront recensées dans la cabine Block I.

Le Block II, ou troisième phase, est la poursuite du programme de vaisseaux spatiaux, incorporant le LM qualifié complet avec le CSM. le block II permettra également de réduire la masse du vaisseau spatial dans la mesure du possible, d'améliorer le centre de gravité du module de commandeet la fiabilité du système (nouvelle isolation électrique, un nouveau câblage, des nouveaux matériaux ininflammables, une nouvelle écoutille d'accès pneumatique munie d'un levier d'ouverture permettant de faire le vide, de couper le courant en même temps et s'ouvrant de 3 à 5s au lieu des 90s environ dans des conditions optimales pour celle du block I), moins de velcro* dans la cabine, du tissu en fibres ininflammables Bêta pour les combinaisons pressurisées et vêtements, pour finir une combinaison d'oxygène et d'azote pour les essais au sol avant le lancement). L'une des particularités du block II par rapport au block I (hormis ses nombreuses améliorations techniques), réside dans le fait qu'il possède en plus la sonde d'amarrage sur son sommet, de ce fait l'ensemble est moins conique que le Block I.

Le saviez-vous ? Le module de commande et de service (Command and Service Module, ou CSM) d’Apollo 11, baptisé « Columbia », porte la désignation CSM-107. Chaque CSM se voit attribuer un numéro à trois chiffres. Le premier chiffre est soit un « 0 » (indiquant la première version du CSM, dite « Block I »), soit un « 1 » (indiquant la deuxième version, dite « Block II »). Le « 107 » de Columbia indique qu’il s’agit du septième CSM de type Block II.

À la suite de l'incendie (relaté plus haut), les block I ne revoleront pas avec un CM et SM ayant le même numéro de série, ceux ci, par la suite seront modifiés en Block II.

Les CSM block I n'emporteront jamais un équipage dans l'espace.

Tous les vols se feront avec les CSM block II :

Le CSM 101 est le 1 er à prendre son envol lors de la mission Apollo 7, le 11 octobre 1968.

Le CSM 103 est utilisé pour le vol Apollo 8 en décembre 1968 (Noël autour de la lune).

(Le n°102 ne sera utilisé que pour des essais au sol sur le pad 34 et ne sera pas modifier en modèle de vol.)

Le CSM 104 pour le vol Apollo 9 en mars 1969 (orbite terrestre, essai du 1 er LM)

Le 105 pour des tests acoustiques au sol.

Le 106 pour Apollo 10 en mai 1969 (cette fois ci, orbite lunaire essai du LM en condition d'alunissage)

Le 107 pour Apollo 11 (mission G) en juillet 1969, 1 er alunissage, et exploration de la lune.

Le 108 sur Apollo 12 en novembre 1969 (1 er alunissage de précision, à environ 160m de la sonde Surveyor)

Le 109 pour Apollo 13 (alunissage interrompu, et utilisation du LM comme canot de sauvetage)

Le 110 sur Apollo 14 pour la reprise des vols en février 1971, exploration du site de Fra Mauro (celui non atteint par Apollo 13)

Le 112 pour Apollo 15, juillet 1971, première mission de type J (longue durée)

Le 113 pour Apollo 16 en avril 1972.

Le 114, enfin, Apollo 17 pour la dernière expédition lunaire (décembre 1972)

Les 116, 117, 118, serviront pour les missions Skylab .

Pour le vol en commun Apollo Soyouz (ASTP), on utilisera le CSM 111, initialement prévu pour le vol Apollo 15, avant les modifications entreprises après l'incident d'Apollo 13 en 1970.

Texte de Paul Cultrera, tous droits réservés.