LA GENÈSE

Un petit retour en arrière (pour mémoire)

MERCURY

La tenue "spatiale" des astronautes du programme Mercury est dérivée des tenues pressurisées Mark IV (crédit images : site de vente Bohams), Model 3, Type 1, fabriquées par la B.F. Goodrich Company pour l'US NAVY et utilisées pour des vols de haute altitude. Elle se compose de 6 éléments : des capteurs bio-médicaux, un sous-vêtement, un torse, un casque, des bottes et les gants.

Les capteurs bio-médicaux

À la suite de son examen médical pré-lancement, l'astronaute est équipé de capteurs biomédicaux qui transmettent par télémétrie son état physique sur Terre durant de son vol. De plus, un thermomètre rectal, utilisé pour les premiers vols, permet d'enregistrer la température du corps.

Le sous-vêtement

Sous leur tenue, les astronautes portent un long sous-vêtement d'une seule pièce, Des boucles situées au niveau des pouces sont intégrées aux extrémités des manches afin d’empêcher le vêtement de remonter le long des bras lors de l’enfilage de la tenue pressurisée. Ce sous-vêtement comporte des empiècements en tissu tissé, à l’aspect gaufré, placés aux zones où la tenue pressurisée exerce une trop forte compression. cela afin de permettre une ventilation adéquate. Ces ajouts ont pour but d’assurer une ventilation adéquate en créant un espace suffisant pour permettre la circulation de l’oxygène et ainsi refroidir certaines parties du corps. Cependant, en pratique, leur efficacité reste limitée. Ces empiècements sont situés sur les parties supérieures et inférieures des bras, à l’arrière des cuisses, ainsi qu’au niveau du dos et de la poitrine.

Le torse

Le torse constitue la majeure partie de la tenue pressurisée, recouvrant entièrement le corps du porteur à l’exception de sa tête et de ses mains.

L'intérieur est composé d'une épaisseur de nylon enduit de néoprène, formant une vessie qui, avec l’apport d’oxygène pur, exerce une pression autour du corps du pilote. Une couche externe en nylon aluminisé, réfléchissant la chaleur, recouvre cette vessie et empêche son expansion excessive, évitant ainsi qu’elle ne se gonfle et éclate comme un ballon. L’ensemble pèse environ 10 kg.

Les bras et les jambes sont conçus pour minimiser l’encombrement. La couche extérieure de ces sections adopte une construction plissée pour améliorer la mobilité, tandis qu’une sangle de réglage en nylon permet d’ajuster la dimension. Des sangles sont également intégrées à la partie du torse afin de permettre des ajustements mineurs de la longueur et de la circonférence des bras et des jambes, évitant ainsi un raidissement excessif de la combinaison une fois pressurisée. Ces sangles sont disposées le long des côtés des bras et des jambes.

La fermeture à glissière d’entrée est positionnée en diagonale sur l’avant du torse, s’étendant de l’épaule gauche à la taille, et permet à l’astronaute d’enfiler la tenue. Deux autres fermetures situées au niveau du cou, ainsi qu’une dernière encerclant la taille, sont utilisées lors des procédures d’habillage et de déshabillage.

Le système de ventilation de la tenue pressurisée est spécialement conçu pour être compatible avec le système de contrôle environnemental du vaisseau Mercury. Il est intégré à la section du torse. Un port d'admission d'oxygène est situé légèrement au-dessus de la taille, sur le côté gauche. Ce port est relié à un collecteur interne, d'où partent les tubes d'aération acheminant l'oxygène fournit par le système de contrôle de l'environnement (ECS) de la cabine jusqu'aux extrémités du corps. Ces tubes sont constitués d'un ressort hélicoïdal recouvert d'un tissu de nylon enduit de néoprène, perforé à intervalles réguliers. La ventilation corporelle est assurée en forçant l'oxygène du système ECS à travers ces tubes, garantissant une distribution uniforme du gaz sur l’ensemble du corps. Cet oxygène sert à la fois à la respiration et à la ventilation. Le torse comporte également un connecteur permettant de transmettre par télémétrie la tension artérielle de l’astronaute vers la Terre durant le vol. Le brassard du tensiomètre est fixé autour de la partie supérieure du bras de l’astronaute lors de l’habillage. Le torse est fabriqué sur mesure à partir de moules en papier mâché du torse de chaque astronaute, une technique également employée pour la fabrication des casques.

La section du torse de la tenue contient plusieurs éléments spécifiquement développés pour le projet Mercury, notamment : le bioconnecteur, le barrage cervical, l'indicateur de pression et le connecteur de pression artérielle.

Le bioconnecteur fourni une moyen d’acheminer les fils de données médicales à travers la tenue pressurisée. Il se compose d'une prise électrique à broches multiples à laquelle les biocapteurs sont fixés en permanence, d'une platine de prise montée sur la section du torse de la tenue, et d'une prise extérieure connectée au système d'instrumentation de l'engin spatial. Avec ce système, le faisceau de biocapteur est fabriqué avec le bioconnecteur en tant qu'ensemble, sans qu’aucun connecteur électrique supplémentaire ne soit introduit dans le système de transducteur. En fonctionnement, la fiche mâle interne est insérée dans la prise de la tenue et verrouillée en place. La fiche interne dépasse à travers la combinaison pour permettre la fixation de la fiche du vaisseau spatial ;

Chaque astronaute posséde trois tenues (une d'entrainement, une de vol et une de secours). Le casque est fixé à la tenue grâce à un anneau de verrouillage, et un câble métallique attaché à cet anneau fait le tour d’une poulie située au centre de la poitrine, elle-même fixée à une sangle courroie allant jusqu’à la zone de l’entrejambe. Ce système est conçu pour empêcher tout déplacement du casque, évitant qu’il ne se soulève et ne masque la vue de l’astronaute lorsque la tenue est pressurisée.

Des joints de mobilité pour les coudes et les genoux sont réalisés avec de simple morceaux de tissus extensible Helenca cousus à l'intérieur de la tenue. Cependant, même avec ces joints "improvisés", il est difficile pour l’astronaute de plier ses bras ou ses jambes et de lutter contre la pression de la tenue une fois celle-ci pressurisée. La couche intérieure hermétique utilise du nylon enduit de néoprène et du tissu Helenca enduit dans les zones extensibles, avec des coutures cimentées à froid. La couche interne de la section du col est faite de tissu extensible Helenca enduit de néoprène, tandis que la couche externe est en tissu de nylon pour assurer la résistance. L’anneau de cou, d’un diamètre de 24,5 cm, sert de point de fixation pour le casque.

Les articulations étant serrées, les joints de la tenue se plient sur eux-même, réduisant le volume interne et augmentant la pression exercée sur le pilote. La tenue Mercury est portée non-pressurisée, et sert seulement de protection en cas de dépressurisation éventuelle de la cabine du vaisseau spatial, un événement qui ne s'est heureusement jamais produit. La mobilité limitée est un inconvénient mineur vu le volume de la petite cabine du vaisseau spatial Mercury.

Cette tenue, dérivée de la tenue Mark IV, Model 3, Type 1, comporte d'autres perfectionnements, tels que son ajustement, sa facilité d'habillage, et sa commande de pressurisation sensiblement améliorée.

Les prototypes des tenues originales du projet Mercury sont spécialement retouchés sous le nom Mark IV (la NASA les désigne sous les modèles XN-1 à XN-4, mais elles sont appelées par les ingénieurs des tenues dites de situation d'urgence).

Ci-dessous, une séance d'habillage :

Eléments indépendants de la tenue pressurisée |

Le casque

Le casque se compose d'une solide coque extérieure en fibre de verre, d'une doublure tampon amortissante intérieure individuellement moulée et une visière en plexiglass. Lorsque celle-ci est abaissée, un contact gonfle le joint assurant l'étanchéité. Cela est rendu possible grâce à une source d'oxygène auxiliaire connectée au casque par un tuyau court. Un commutateur manuel sert à dégonfler le joint de visière, permettant l'ouverture de celle -ci. Le joint peut être actionné jusqu'à 100 fois.

La doublure amortissante est conçue à partir d'un moule de la tête de chaque individu et est recouverte d'une peau supérieure en cuir. Le système de communication du casque se compose de deux écouteurs AIC-10 câblés indépendamment, avec des coupelles d'atténuation du son, ainsi que deux microphones AIC-10, dynamiques, antibruit et nouvellement dévelopés. Les microphones sont installés sur des rails qui permettent de les reculer du centre du casque pour faciliter l'alimentationet de les repositionner correctement. L'un des microphones sert de support de montage du capteur de respiration.

Les bottes

De nombreuses premières photographies montrent les astronautes du programme Mercury portant leurs tenues pressurisées d'entraînement avec des bottines militaires blanches ou argentées. Celles-ci sont portées par dessus le bas-pied de la combinaison et offrent une résistance à l'utilisation quotidienne tout en empêchant les pieds de l'utilisateur de se gonfler quand la tenue est pressurisée. Ces bottes sont colorées en blanc ou argent afin d'améliorer leur résistance à la chaleur.

Au cours du vol, l'astronaute porte des bottes en tissu de nylon aluminisé, avec des semelles semblables à celles des chaussures de tennis. Elles sont portées par dessus les chaussettes de la vessie entourant les pieds de l'astronaute et sont attachées avec des lacets pour les maintenir en place. Lors du trajet vers le vaisseau spatial, des couvre-bottes en plastique sont utilisés pour protéger les bottes. Ceux-ci sont retirés avant que l'astronaute ne pénètre dans la capsule spatiale. La dernière tenue pressurisée du programme Mercury comprend des bottes intégrées à la couche extérieure de la tenue, résistante à la chaleur.

Les gants

Les gants sont fixés au torse de la combinaison au niveau des avant-bras inférieurs au moyen d'un verrou à roulement à billes. Les gants sont spécialement développés pour le projet Mercury afin d'offrir un maximum de confort et de mobilité.

Ils comportent deux épaisseurs :

la première (le revêtement intérieur) est une couche d'estane (un polyuréthane thermoplastique, le terme "Estane" étant une marque déposée de la société Lubrizol) ; la couche extérieure est fabriquée à partir de morceaux de nylon sur le dos des mains et des doigts, tandis que l'intérieur de la main (paume et doigts) est en néoprène injecté sur du nylon, offrant une bonne prise lors de la manipulation des instruments de bord. Un roulement de poignet étanche à la pression est incorporé pour améliorer la mobilité dans l'axe de contrôle du lacet (déviation ulnaire et radiale). Le matériau extensible unidirectionnel à l'arrière des gants améliore la mobilité dans les axes de tangage (extension et flexion) et de roulis (supination et pronation).

Tous les doigts sont formés légèrement courbés, a l'exception du majeur gauche, ce qui permet d’appuyer sur les touches des instruments. Cette disposition place la main dans une position correcte afin d'exploiter le controleur à trois axe du vaisseau spatial, mais cela n'est possible que lorsque les gants ne sont pas entièrement pressurisés, car ils tendent à se raidir sous pression.

Les améliorations

Après le vol Mercury Redstone 3, premier vol habité du projet Mercury, la tenue pressurisée subit plusieurs améliorations à chaque vol suivant.

Pour le second vol, MR-4 (celui de Grissom) un "surprenant" collecteur d'urine est ajouté, en réponse au problème de Shepard qui avait dû uriner dans sa tenue. Des roulements à billes en nylon sont intégrés aux joints de poignet, et les fermetures à glissière des gants sont remplacées par des connecteurs afin d'améliorer la mobilité. Grissom devient également le premier astronaute à porter un miroir convexe fixé à son harnais de parachute. Ce miroir est placé de manière à permettre, lorsque l'astronaute est assis dans sa couchette, à la caméra d'observation, placée au-dessus du tableau de bord principal, d'enregistrer les lectures des instruments du panneau de contrôle pendant le vol.

Pour le troisième vol, le premier sur lanceur Atlas (MA-6), les ingénieurs ajoutent de minuscules lumières en forme d'aiguille au bout des doigts (index et majeur) des gants de John Glenn. Cela lui permet de lire les instruments de la cabine, les cartes, et de manœuvrer manuellement la capsule Mercury lors de la phase de son orbite dans la nuit. L'énergie nécessaire pour ces lumières miniatures provient d'un bloc-batterie et d'un interrupteur situés à l'arrière des gants.

La tenue pressurisée utilisée lors du dernier vol Mercury (MA-9) subit les changements les plus significatifs, car elle doit supporter l'astronaute pendant 24 à 34 heures en orbite. De nouvelles bottines souples sont ajoutées aux jambes, rendant obsolète le port des bottes par-dessus les chaussettes. Les épaules de la combinaison sont redessinées, et la fabrication des gants est améliorée. Le casque reçoit également un nouveau thermomètre oral, remplaçant celui de type anal utilisé lors des vols précédents. Il intègre également un microphone repensé et un joint mécanique de visière, éliminant ainsi la nécessité de gonfler le joint pour assurer l'étanchéité.

GEMINI

Avec le lancement du programme Gemini, la "simple" tenue pressurisée devient combinaison spatiale pressurisée.

Le 4 avril 1962, un premier contrat, d'un montant de 209 701 $, est attribué à la B.F. Goodrich Company pour concevoir, développer et fabriquer le prototype des combinaisons pour les missions Gemini (le premier sera le GX1G). La combinaison doit offrir un confort adapté aux missions de longue durée prévues par la NASA.

En 1963, la NASA rejette les combinaisons G2G, second prototype de la firme B.F. Goodrich, au profit de celles proposées par l'entreprise David Clark Company. Le nouveau design, la combinaisn G1C, utilise des gants, un casque et d'autres matériels provenant de B.F. Goodrich.

Le design de Clark, nommé G2C est testé en 1963, mais des problèmes rencontrés lors des tests conduisent à une modification du modèle.

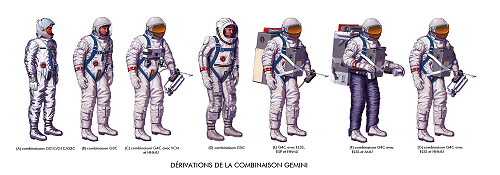

La version G3C (ci-dessous) est utilisée pour la première fois sur Gemini 3. Bien que cette combinaison ne permette pas les sorties extravéhiculaires (EVA), elle assure une protection efficace en cas de dépressurisation due à une ouverture inopinée de l'écoutille.

Sur les trois autres missions Gemini 4 à 7, c'est la combinaison G4C, également appelé G4C EVA, en raison de sa capacité à permettre des sorties extravéhiculaires) qui est utilisée.

Essai d'une combinaison G4C EVA |

La combinaison de Gemini résulte d'un assemblage de six couches :

Doublure intérieure : un vêtement en nylon Oxford fixé à la vessie par boutons-pression et velcro, conçu pour offrir une surface lisse qui facilite l'enfilage et l'enlèvement de la combinaison tout en minimisant les points de pression et les accrocs ;

Réservoir souple : (vessie contenant le corps de l'astronaute), est constitué de plusieurs couches de textiles tressés, remplaçant les joints en tissu utilisés dans les tenues du programme Mercury. Il est fabriqué à partir de nylon enduit de Néoprène et recouvert d'une structure porteuse tissée avec des cordes de Dacron et de Téflon, permettant de maintenir une flexibilité optimale une fois la combinaison pressurisée. ;

Couche de liaison : plus petite que le réservoir souple, elle réduit la rigidité de la combinaison une fois pressurisée. Cette couche agit comme une coquille structurelle, semblable à un pneu tubeless, ce qui permet une meilleure mobilité des épaules et des bras grâce à la conception multicouche des combinaisons Gemini ;

Nomex : une seule couche de ce matériau, principalement utilisée pour protéger la vessie et les autres couches contre les accrocs et l'abrasion, tout en isolant la combinaison de la chaleur et du froid.

Protection contre les micrométéoroïdes : à l'extérieur, deux couches de textile en nylon HT-1 (HT pour High/Haute Temperature/Température 1) sont ajoutées pour se protéger contre les micrométéoroïdes.

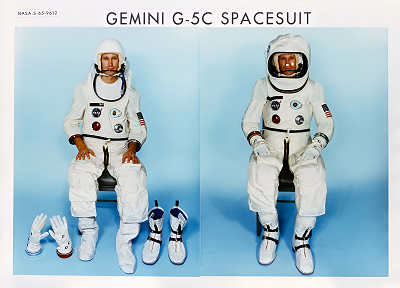

Sur Gemini 7, la G5C, spécialement développée pour les vols de longue durée, intègre des améliorations visant à assurer le confort des astronautes afin qu'ils puissent effectuer des tâches significatives dans l'espace. Le casque, qui donne l'impression d'un insecte, contribue à ce que la combinaison soit surnommée "combinaison sauterelle" (grasshopper suit).

Les astronautes peuvent retirer certaines parties de leur combinaison (gants, bottes et casque souple de pressurisation) à l’intérieur de la cabine. Il s'agit d’une version allégée de la G4C (6 kg contre 12). Ce modèle est équipé d’un casque de protection de type pilote de chasse, porté sous le casque souple, et la combinaison elle-même est plus flexible que la G4C EVA. Son rôle principal est de protéger contre les dépressurisations accidentelles.

La combinaison G4C utilisée lors de Gemini 9, la G4CAMU, est dotée de protections supplémentaires sur le dos et les jambes (deux couches supplémentaires de Néoprène et des épaisseurs extérieures en Chromel R ®) pour se protéger des gaz de l'unité de manœuvre pour astronaute (AMU Astronaut Maneuvering Unit). Elle posséde également une entrée et une sortie pour l'oxygène reliée au système de soutien vie externe en circuit fermé, avec le système de communication intégré directement dans la combinaison, plutôt que dans le casque comme sur les autres versions.

Sur cette combinaison l'entrée se fait par derrière grâce à une fermeture à glissière. Les gants et les bottes de cette combinaison sont équipés de bandes velcro afin de se maintenir selon la position voulue.

Anecdote : Si l'on demandait à l'astronaute effectuant la sortie extravéhiculaire de Gemini 9 ce qu'il pense de son "pantalon de fer", la question ne serait pas aussi décalée qu'il n'y paraît. Un nouveau tissu métallique, développé par l'armée de l'air, sera utilisé comme protection thermique pendant la mission afin de préserver l'astronaute des panaches d'échappement à haute température des moteurs de l'AMU. Ces panaches, générés par le système de propulsion au peroxyde d'hydrogène de l'AMU, atteignent environ 649°C (1200° Fahrenheit) à la sortie des tuyères et pourraient brûler ou provoquer une surchauffe de la vessie de la combinaison pressurisée au niveau externe de la cuisse s'ils entraient en contact avec celle-ci pendant une durée significative. Pour prévenir ce risque, la société LTV Astronautics a conçu des couvre-jambes constitués d'un assemblage multicouche de matériaux à isolation thermique renforcée et recouverts d'un tissu métallique, conçu par le laboratoire des matériaux de la base aérienne de Wright-Patterson. Ces protections ont été intégrées par-dessus les jambes de la combinaison EVA Gemini par l'entrepreneur responsable de celle-ci. Des essais en laboratoire et des tests de tir des propulseurs, totalisant 182 minutes, ont démontré que la température extérieure de 704°C (1300° Fahrenheit) est réduite à une valeur acceptable de 25 à 26°C (77 à 79° Fahrenheit) au niveau de la vessie de la combinaison grâce à cette protection. Aucune protection supplémentaire n'a été jugée nécessaire sur les parties supérieures de la combinaison, celles-ci n'étant pas exposées directement aux jets d'échappement. Le matériau métallique est un tissu réalisé à partir de fibres ultrafines d’un superalliage connu sous le nom de Chromel R ®. Ce matériau a été sélectionné non seulement pour ses propriétés de protection thermique, mais aussi pour la mobilité qu’il offre à l’astronaute lorsqu’il est intégré à la combinaison. Contrairement au fil monofilament utilisé pour les écrans thermiques, le fil de Chromel R ® est une structure multifilamentaire. Chaque fil est constitué de 100 fibres, chacune ayant un diamètre d’environ 0,012 mm (0,0005 in). Les essais menés sur ce tissu ont démontré qu’il surpassait plus de 18 autres matériaux en termes de flexibilité et de résistance à la chaleur ainsi qu’aux impacts de micrométéoroïdes simulés. Selon le laboratoire des matériaux, tous les autres matériaux testés — notamment l’acier inoxydable, la fibre de verre, la silice et le carbone sous différentes formes (tissu, feuille et feutre) — ont échoué à au moins l’un des trois tests. |

Bon à savoir : tout au long du programme Gemini, les combinaisons ont évolué de manière chronologique (G3C, G4C, G5C, G4CAMU), avec des modifications, la plupart du temps invisibles de l'extérieur (à l'exception des G5C et G4CAMU). Ces changements incluent l'ajout de nouvelles couches d'isolants thermiques et de protections contre les micrométéoroïdes, apportant ainsi une meilleure isolation, une protection générale améliorée et un gain de masse non négligeable.

Les astronautes de la mission Apollo 1 portaient la combinaison A1C Block I (fabriquée par la firme David Clark), une version améliorée de la combinaison Gemini G4C. Cependant, cette combinaison ne les protégea pas lors de l'incendie tragique de 1967. La seule modification visible par rapport à la version Gemini concerne le casque, désormais équipé d'une protection pour la visière sur son sommet.

En savoir un peu plus sur la combinaison A1C

La combinaison est un "costume trois-pièces" comprenant le torse, le casque et les gants.

Le torse PGA (le vêtement proprement dit) est constitué de quatre couches.

Première couche : à l'intérieur, cette couche est composée de nylon et intègre des gaines d'alimentation et de ventilation en oxygène. Ces lignes guident l'oxygène vers toutes les extrémités, et l'oxygène circule également autour de l'astronaute via des ouvertures spécifiques. Le refroidissement se fait lorsque le gaz se déplace des extrémités (pression plus élevée) vers les retours (basse pression) sur le GWC. Les câbles de communication et de données biomédicales sortent grâce un connecteur de 61 broches sur le flanc supérieur gauche.

Deuxième couche : il s'agit de la couche étanche (la vessie), qui maintient l'oxygène à une pression fonctionnelle de 3,7 psi.

Troisième couche : une couche de maintien composée de filets résistants permet de limiter le bombement et la rigidification de la combinaison, garantissant que les mouvements de l'astronaute ne soient pas gênés lorsque la combinaison est pressurisée (voir exemple double photo centrale ci-dessous). Un manomètre sur le bras gauche est relié à une ligne de pression entre la vessie (deuxième couche) et l'astronaute, permettant ainsi de surveiller la pression interne de la combinaison. À la taille, se trouvent un connecteur pour la valve d'arrivée à gauche et un connecteur pour la valve de retour à droite.

La couche protectrice extérieure comporte des poches sur les bras et les jambes. Celles des bras contiennent des articles tels que l'obturateur du cou (dispositif d'étanchéité empêchant l'infiltration d'eau dans la combinaison à travers l'ouverture du col lors des opérations maritimes), des mouchoirs et des crayons. Les poches des jambes renferment des ciseaux.

L'anneau du cou, usiné en aluminium, se couple à celui du casque et posséde des joints toriques étanches. Des câbles y sont attachés pour le maintenir en place une fois la combinaison pressurisée. Les bottines sont attachées aux jambes par des lacets mais ne sont pas hermétiques. Elles servent uniquement à protéger les chaussettes du PGA, qui elles, sont étanches. Les gants sont verrouillés aux bras à l'aide d'un système de verrouillage à billes et scellés avec des joints toriques.

Une fermeture à glissière court depuis le nombril, passant sous l'entrejambe, jusqu'en haut de la colonne vertébrale, au niveau de l'anneau du cou. Lorsque la combinaison est scellée, le curseur se trouve au niveau du nombril, et lorsqu'elle est ouverte, il est au niveau de l'anneau du cou. La fermeture à glissière est équipé d'un cordon de 15 à 25 cm de long pour aider l'astronaute à la refermer seul. Un homme peut revêtir la combinaison en moins de 5 minutes, avec tous les accessoires fixés (casque et gants), ou en les raccordant après.

Le casque est une coque en plastique, avec une doublure intérieure et des coussins d'oreilles intégrant deux écouteurs et deux microphones. À l'extérieur, il dispose d'une visière pivotant au niveau des oreilles, Un mince carter de protection en plastique (Cycolac) recouvre la partie supérieure du casque. Lorsque la visière est relevée, elle se glisse sous ce carter, la protégeant ainsi de possibles dommages Un anneau d'étanchéité se trouve à la base du casque. Il se fixe dans l'anneau du PGA et est maintenu en place par une pince. Pour pressuriser la combinaison, la visière doit être abaissée et fermée. Cette visière est conçue pour supporter 5000 cycles opératoires (relèvement et abaissement) sans défaillance.

Les changements par rapport à la combinaison Gemini GC4 sont les suivants :

- amélioration de la mobilité des épaules, des bras, des genoux et de la taille ;

- nouveau design des raccords d'entrée et de sortie de ventilation intégrant une fonction de verrouillage automatique ;

- nouveau design des gants, améliorant la mobilité, l'intégration des dispositifs de ventilation et amélioration de la résistance à l'abrasion, à la perforation ;

- nouveau système de verouillage des poignets ;

- nouveau système de verouillage de l'anneau du cou ;

- ajout d'une couche de retenue HT-1.

Anecdote : Le "surprenant" collecteur d'urine.

Lorsqu'on lui avait montré la capsule Mercury pour la première fois, le président Truman avait soulevé une question, il avait demandé :

"Mais comment font-ils pour pisser ?"

La question avait semé la confusion parmi les responsables du programme. Finalement, quelqu'un s'était résolu à répondre:

"Euh, monsieur le Président, ils ne pissent pas.."

Truman était reparti, convaincu que les ingénieurs de l'aérospatiale du pays avaient un grain. Depuis la malheureuse expérience d'Alan Shepard, qui avait dû se soulager dans sa combinaison de vol, Gus cherchait désespérément une réponse à la question du président Truman.

Le médecin des vols, Bill Douglas, qui savait très bien que Gus ne lâcherait pas avant d'avoir trouvé, chercha une solution immédiate. Il improvisa un système de récupération avec plusieurs préservatifs fixés avec du sparadrap. Mais une fois l'ensemble rempli, le problème était de savoir comment l’empêcher de glisser. Il envoya l'infirmière des astronautes, Dee O'Hara, à Cocoa Beach (ville à proximité du centre Kennedy) pour acheter une gaine-culotte. Il pensait que ce sous-vêtement féminin bien ajusté pourrait faire office de maintien. Gus, qui parut d'abord atterré par cette "solution médicale", murmura finalement:

"Oh,

et puis merde, j'ai vu pire comme bricolage à la noix.."

C'est ainsi qu'en grimpant à bord de Mercury, il devint le premier homme à se risquer dans l'espace dans des sous-vêtements de femme...

PGA : Pressure Garment Assembly

Textes traduits de l'anglais (source: site astronautix.com, les livres : U.S. SPACE GEAR et Project Mercury) tous droits réservés Paul Cultrera.